| 科普 | 您所在的位置:網(wǎng)站首頁 › 爸爸屬鼠孩子屬蛇會相沖嗎好嗎女孩 › 科普 |

科普

|

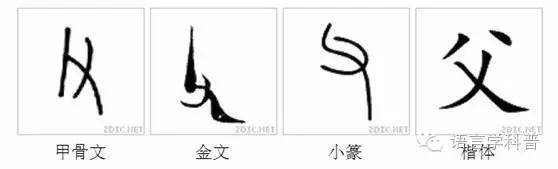

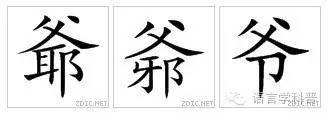

黎錦熙在文中考證得出:“爸”并非外來,而是地道的漢語詞匯,而且歷史非常悠久。所以,國語統(tǒng)一過程中以“爸爸”來稱呼直系血統(tǒng)上一代男性,完全遵循漢民族古老的傳統(tǒng),合情也合理。這篇為“爸”正名的文章,至少告訴我們兩個道理: (1)“爸”在漢語中的普及是20世紀(jì)30年代以后的事。 (2)“爸”非外來,而是漢語的自產(chǎn)詞,且古已有之。 二 稱謂語江湖的四大豪俠 縱觀漢語親屬稱謂演變史,在眾多指稱直系血統(tǒng)上一代男性的稱呼中,“父”“爸”“爺”“爹”最具代表性,彼此之間的爭斗也最為激烈,都曾各領(lǐng)風(fēng)騷于不同時期或領(lǐng)域。當(dāng)然還有“大”“伯”“叔”等各路小將也時不時登上歷史舞臺,但始終不成氣候。 借助于文字,我們能知曉這四個詞在書面語中的最早記錄。 “父”字最早見于殷商時期的甲骨文中。 “爸”字最早見于三國時期的《廣雅》:“爸,父也。” “爹”字最早見于三國時期的《廣雅》:“爹,父也。” “爺”字最早見于南朝時期的《玉篇》:“爺,俗為父爺字。” 但它們何時出現(xiàn)在漢族先民的口頭語中,今天不得而知,但至少在相應(yīng)文字誕生之前。 三 “父”的誕生 甲骨文中的“父”,描繪的是右手持棒之形,意思是舉著棍棒教子女守規(guī)矩。在儒家的傳統(tǒng)思想體系里,拿棍棒的人自然是最重要的男性家長,也就是“父親”。

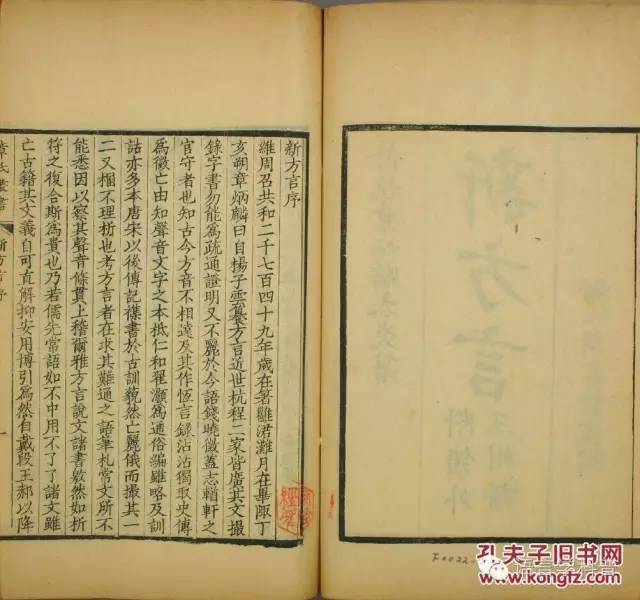

自誕生之日起,“父”主要用于尊稱和背稱(親屬不在場時的稱呼),尤其是在書面語中,始終占據(jù)霸主地位。 “父”作為一個視覺符號,在知識分子的文言中,在龜甲、竹簡和紙張上,歷經(jīng)載年,字形也未發(fā)生大的變化,生命力如此頑強,跟漢語書面語的保守性和儒家禮教的約束都有關(guān)系,此不贅述。 但是,在普通人的口語里,在田間和地頭,“父”有沒有發(fā)生變化呢?也就是說,“父”的發(fā)音是否如字形一樣,千百年來也未發(fā)生過大的變化呢? 四 古無輕唇 書面語極為保守,自先秦至晚清,借助于文字,基本保持原樣,但它阻止不了口語的不斷變化。在中國古代,漢語的書面語(文言)跟口語是發(fā)生嚴(yán)重脫離的,筆下寫的跟口中說的很不一致。 關(guān)于“父”的讀音,章炳麟(1869-1936)先生曾在其《新方言》(1907年)中做過考證,得出一個有趣的結(jié)論:“古無輕唇,‘魚’‘模’轉(zhuǎn)‘麻’,故‘父’為‘爸’。”這個結(jié)論告訴我們,至少在唐宋以前,“父”的發(fā)音以“b”開頭,跟“爸”極為類似。

章炳麟的考證,是以“古無輕唇音”為理論依據(jù)的,它是清人錢大昕(1728-1804)提出的一條著名的漢語聲母音變規(guī)律。簡單一點說,就是上古漢語中只有重唇音聲母,沒有輕唇音聲母。按照今天的語音學(xué)術(shù)語來描述,就是上古漢語中沒有唇齒擦音(f),只有雙唇塞音和鼻音(b,p,m)。今天現(xiàn)代漢語中的唇齒擦音“f”,是從雙唇音中分化出來的。 這個道理其實非常好理解,唇齒音和雙唇音哪一個更容易被人類發(fā)出?顯然是后一個,吧嗒一下倆嘴唇就出來了。再看一下孩童學(xué)說話就更加清楚,小孩兒在學(xué)會發(fā)“f”之前,肯定早就會發(fā)“b”了。所以,把小孩學(xué)會說話的順序遷移到人類語言的誕生和發(fā)展,道理一樣,肯定是容易發(fā)的音先出現(xiàn),不容易發(fā)的后出現(xiàn)。 不過唇齒擦音何時從雙唇音中分化出來,學(xué)界存有爭議。有人認(rèn)為始自南北朝的齊梁時期,也有人認(rèn)為至少要到唐宋之際。 “輩,若軍發(fā)車,百輛為輩。從車非聲。”——《說文》 再舉個“輩”的例子來說明一下。“輩”是一個形聲字,本義是一百輛軍車,“車”是形旁,“非”是聲旁。可是,按今天現(xiàn)代漢語的發(fā)音規(guī)范,“非”跟“輩”的讀音完全不同,它不是一個合格的聲旁。 但是按照“古無輕唇音”的規(guī)律,我們可以倒著推回去。今天的“非”(fei)其聲母是一個輕唇音“f”,它在中古漢語中是不存在的,應(yīng)該讀成重唇音“b”。所以,“輩”在造字之時,選擇作為聲旁的“非”實際上讀如“bei”,跟“輩”相同或相近,完全是一個合格的聲旁,只不過后來發(fā)生了音變而已。 同樣的道理,“父”(fu)在中古時期,讀音也應(yīng)該是以“b”開頭的,當(dāng)然元音后來發(fā)生了一些改變。今天,南方很多演化較慢的方言仍舊未完成重唇音到清唇音的分化,可以提供給我們活生生的例子。比如福建個別地區(qū)的方言中,“父”的發(fā)音仍以“b”開頭。 讀到該文章的,如果您的家鄉(xiāng)話也存在這種現(xiàn)象,勞煩留言告知,衷心感謝! 五 “爸”的出現(xiàn) 章炳麟先生在《新方言》中考證得出的結(jié)論“古無輕唇,‘魚’‘模’轉(zhuǎn)‘麻’,故‘父’為‘爸’”,還為我們揭示了“父”跟“爸”之間的語音關(guān)聯(lián)。 “爸”是一個合體字,顯然是后起的,衍生于“父”,為“父”添加一個聲旁“巴”而形成,最早出現(xiàn)在三國時期魏人張揖編著的《廣雅》(227-232年)中。此時,輕唇音應(yīng)該尚未分化出來,所以“爸”的發(fā)音跟“父”的發(fā)音是相同或相近的,均以輔音“b”開頭。也就是說,“父”如果被叫出來,實際上就是“爸”。 漢字在繁衍的過程中,為已有漢字增添聲旁或形旁從而誕生新的漢字是非常普遍的,比如“燃”“箕”的出現(xiàn),都是對本字“然”“其”添加形旁實現(xiàn)的。這種造字方式,可以使字形跟字義或字音產(chǎn)生更密切的關(guān)聯(lián),有助于我們的記憶。“爸”的出現(xiàn),道理一樣。因為“父”的字形,只知其義,無法辨識其讀音,加上聲旁“巴”之后,新形態(tài)的“爸”使得形、音、義三者關(guān)聯(lián)在一起,記憶起來更加便捷。 據(jù)郭熙(2006)考證,“爸”出現(xiàn)后并未迅速普及,只是散見于各類字書中,在其他文字領(lǐng)域甚少被使用,可見其地位并不高。一直到清朝,文學(xué)領(lǐng)域才開始慢慢使用“爸”字。再到20世紀(jì)30年代國語統(tǒng)一運動中,才得以迅速擴張。 “爸”之所以未被重視,不是因為“父”,因為“父”始終牢牢霸占背稱和書面語兩個領(lǐng)域,而面稱和口語中還有極大的施展空間,需要新的稱謂詞來填充。“爸”的失勢,真正原因是因為“爺”的異軍突起。 六 “爺”的輝煌 顧野王(南朝·梁)的《玉篇》(543年)最早收錄了“爺”字,并解釋為“爺,俗為父爺字”。可見,它是個俗字,一開始不登大雅之堂。但俗的東西不見得就會一直俗下去,指不定哪一天它就有可能登堂入室,進入正統(tǒng)的行列。 比如今天普通話的詞匯里面,也并非都根正苗紅,世俗出身的詞語著實為數(shù)不少,比如“啰嗦”“倒騰”“巴不得”來自滿語,“忽悠”“搞”“垃圾”來自各地方言。 從造字理據(jù)來看,“爺”跟“爸”一樣,也是衍生于“父”,只不過這次添加了另外一個聲旁“耶”或“邪”,這反映了“父”在國人口語中讀音的變化。不過這兩個聲旁,后來一個消失,一個被簡化為“卩”。

北朝有一首著名的民歌《木蘭辭》,篇幅不長,但用了七次“爺”字,比如“旦辭爺娘去,暮宿黃河邊”。這里面的“爺”顯然是“父親”的意思,并非指稱今天的“爺爺”。 再看唐代,“爺”指稱父親已經(jīng)散見于詩歌語言中,比如: 新豐折臂翁 白居易 …… 村南村北哭聲哀 兒別爺娘夫別妻 …… 兵車行 杜甫 …… 爺娘妻子走相送 塵埃不見咸陽橋 …… 詩歌是高雅的語言藝術(shù),描繪父親的時候,居于正統(tǒng)地位的“父”出現(xiàn)頻率最高。但“爺”字也已經(jīng)散見于不少詩篇中,尤其是關(guān)心民間疾苦的詩人的作品,這足以顯示當(dāng)時唐人口語的實際變化情況。 《木蘭辭》是民歌,民間口頭傳誦,杜甫、白居易又是現(xiàn)實主義詩人,這說明至少在南北朝、隋唐時期,漢人日常生活口語中就已廣泛使用“爺”來指稱父親了。 按照郭熙(2006)的考證,唐代總體稱“爺”,北宋“爺”仍占主導(dǎo),南宋和元以后,“爹”開始登臺,“爺”逐漸衰退。今天,“爺”在浙江金華、山東萊蕪等地方言還有殘留。普通話里面,還保留著一個“爺兒倆”。 “爺”指稱“父親”雖然衰退,但倫理地位卻提高了,開始承擔(dān)指稱“直系血統(tǒng)上兩代男性”的任務(wù)去了。 七 “爹”的后來居上 “父”始終霸占著書面文言領(lǐng)域,但它也阻止不了國人口語的變化,從“爸”到“爺”,再到“爹”,都是口語稱謂詞語音變化的結(jié)果。 “爹”字最早見于三國時期魏人張揖編著的《廣雅》(227-232年)中,另據(jù)錢大昕《恒言廣證》考證:“《廣雅》爹、?,父也。爹?本奓奢,實一字。” 根據(jù)這一線索,首先“爹”有個異體字“?”,但這兩個都不是最初的字形,它們各自衍生于“奓”和“奢”。 在我國歷史上的某個時期,至少不晚于三國,在某一地域方言中,口頭稱呼父親的時候,發(fā)音跟“奢”“奓”相同或相近。于是,這個地區(qū)的人,就借用了“奢”“奓”這兩個字來指稱父親,但二字的本義跟父親完全無關(guān)。這是一種假借用字法,不造新字,但可以使已有文字的功能增多。 后來,為了使字形和意義發(fā)生關(guān)聯(lián),于是將二字的上半部分的“大”改為“父”,作為形旁,用來提示意義。至此,“爹”“?”最終誕生,其中“?”作為異體字,逐漸被廢棄。 這跟“然”與“燃”的演變道理一樣。“然”本來就表示“火燒”,下面四點代表火。后來因為有一個表示轉(zhuǎn)折意思的詞,發(fā)音跟表示燒火意思的“然”一樣,但它沒有文字記載。所以,在書面語中,先輩們記錄那個詞的時候,就借用了表示燒火的“然”的字形。 但這樣一來,“然”就有了燒火和轉(zhuǎn)折兩種含義,不便于記憶。為了加以區(qū)分,后人又造了一個“燃”字,專指燒火。原有的“然”就只剩下轉(zhuǎn)折的意思“然而”,這樣形與義就一一對應(yīng),減輕了記憶負(fù)擔(dān)。 北宋陳彭年修訂的《廣韻》(1008年)曾記載:“爹,羌人呼父也,陟邪切”。可見,“爹”的出現(xiàn),很可能受到了少數(shù)民族語言的影響。 “爹”誕生之后,蟄伏了一段時間,宋元時期開始登臺,至清代已經(jīng)被廣泛運用。在古白話的文學(xué)作品中,“爹”的使用頻率也非常之高。據(jù)郭熙(2006)統(tǒng)計: 八 當(dāng)下稱謂語江湖格局 今天,在華夏大地漢語普通話稱謂詞的江湖中,“爹”“爸”和“父”形成三足鼎立之勢,彼此有自己的地盤,在相當(dāng)長一段時期內(nèi),仍會長期共存。 “爸”自20世紀(jì)30年代國語推廣以來,勢如破竹,已經(jīng)完全攻占城市領(lǐng)域,并迅速蠶食廣大農(nóng)村地區(qū)。但“爹”在農(nóng)村仍舊有相當(dāng)廣泛的根據(jù)地,在“爸”的一次次攻擊下,雖遍體鱗傷,但仍屹立不倒! “爹”與“爸”的共存,實為俗與雅的和諧。我們的人類社會,有高雅的春晚,也有三俗的郭德綱。但不能只有春晚,也不能只有郭德綱。缺了任何一個,日子都過不好。 “父”,因其古老的貴族血統(tǒng),不爭,也不斗,但始終穩(wěn)坐筆墨江湖,無人敢挑釁。 還有散落大江南北的各路方言好漢,“大”,“伯”,“叔”,“老豆”,也在虎視眈眈。 漢語稱謂詞的江湖,真可謂刀光劍影!

科普當(dāng)然要有理論和事實支撐,本次科普主要參考的文獻有: [1]黎錦熙:《“爸爸”考》,《國語周刊》1933年第98期。 [2]胡士云:《說“爺”和“爹”》,《語言研究》1994年第1期。 [3]胡士云:《漢語親屬稱謂研究》,暨南大學(xué)博士學(xué)位論文,2001年。 [4]郭熙:《對漢語中父親稱謂系列的多角度考察》,《中國語文》2006年第2期。 [5]喬全生:《古無輕唇音述論》,《古漢語研究》2013年第3期。 本文來源:語言學(xué)科普 作者:語素君 原題為《父親節(jié),“爸爸”的江湖!(科普文)》 你管你爸叫什么 歡迎留言分享 科普 科普 | 男導(dǎo)師的妻子叫“師母”,那么女導(dǎo)師的丈夫怎么稱呼? 科普 | 為什么可以說“我爸爸”“我媽媽”,卻不能說“我狗”? 科普 | “爸爸”稱謂的演變史:不是每一個父親都叫“爸爸” 科普 | 為什么世界大多數(shù)語言“媽媽”的發(fā)音都差不多? 科普 | 為什么大人和兒童交流總是喜歡疊詞詞? 科普 | “躺平”是什么梗?如何看待年輕人“躺平”的現(xiàn)象? 科普 | 語言學(xué)專業(yè)學(xué)生心碎的十六個瞬間 科普 | 語言學(xué)專業(yè)學(xué)生的25種“怪癖”,哪一個戳中了你? 科普 | 25個讓你意想不到的語言小知識 科普 | 語言學(xué)家達成一致意見的83個問題 科普 | 只有語言學(xué)內(nèi)行人才能看懂的11張圖 科普 | 如何向理工科男朋友介紹語言學(xué)專業(yè)是干啥的? 科普 | 凡爾賽一下語言學(xué)那些“不明覺厲”的用處 科普 | 招牌背后的語言學(xué):為什么你會被招牌吸引? 科普 | 如何用語言學(xué)知識分析“小偷偷偷偷東西”并對下聯(lián)?網(wǎng)友的答案秀出了天際! 科普 | 粵方言的“嘉禾望崗”為什么好聽? 科普 | 最適合唱歌的語言是哪種? 科普 | 為什么很多人發(fā)完語音后要再聽一遍? 科普 | “好噠”“好滴”,是禮貌還是“文字討好”? 科普 | 費翔的“商務(wù)殷語”火了!這門魔性的語言是啥原理? 科普 | 最近經(jīng)常刷到的“貓meme”究竟是什么梗? 科普 | “偷感很重”是什么梗?用英語怎么說? 科普 | “拿來吧你”是什么梗?讓我們用語言學(xué)知識分析一下 科普 | 最近刷屏的“顯眼包”是什么梗?可不是eye pack哦! 科普 | “確診式”文學(xué)是什么梗?網(wǎng)友:正式被確診為浣碧 科普 | “爾濱”是什么梗?“哈爾濱”原本是什么意思? 科普 | “南方小土豆”是什么梗?是歧視、自嘲還是愛稱? 科普 | “小砂糖橘”是什么梗,用英語怎么說? 科普 | “普通話羞恥癥”是什么梗? 科普 | 到底能不能互祝“端午節(jié)快樂”? 科普 | “i人”“e人”“j人”“p人”分別是什么梗? 科普 | 颮線過境,一秒入夜!颮線究竟是啥,怎么讀? 科普 | 語言學(xué)家解讀《繁花》腔調(diào):三代上海話“同中有異” 科普 | 北京野生動物園的聲明為啥火了?我們用語言學(xué)知識分析一下 科普 | 思聰真的是舔狗嗎?讓我們用語言學(xué)分析一下 科普 | 潮流語言的終級迷惑:“yyds”為什么從去年火到今年? 科普 | 什么是語言學(xué)?語言學(xué)就是學(xué)語文的?語言學(xué)有何用武之地? 科普 | 語言學(xué)等于學(xué)語言嗎?為什么要學(xué)語言學(xué)? 科普 | 為什么有的人更擅長學(xué)習(xí)多種語言? 科普 | 為什么很多人總把“然后然后”掛在嘴邊? 科普 | 語言學(xué)是一門科學(xué)嗎? 科普 | 為什么要學(xué)語言學(xué)? 科普 | 如何閱讀語言學(xué)論文? 科普 | Hilpert:為什么要學(xué)習(xí)語言學(xué)? 科普 | 世界語言譜系及語種全覽 科普 | 漢語在世界上到底有多少“親戚”? 科普 | 哪種語言最難學(xué)?外媒做了個排名,高居榜首的是…… 科普 | 為什么微信語音里自己的聲音很難聽? 科普 | 為什么其他國家大多用拼音文字而非方塊字? 科普 | 為什么可以“水一篇論文”,而不能“菜一篇論文”? 科普 | 為什么現(xiàn)在很多人微信聊天時不愛用標(biāo)點符號? 科普 | 為什么現(xiàn)在管誰都叫“老師”? 科普 | 年輕人為什么喜歡在聊天時加上空括號? 科普 | “-”“?”“—”“——”“~”有哪些隱含區(qū)別? 科普 | 電影《周處除三害》中的“處”怎么讀? 科普 | “牛軋?zhí)恰钡摹败垺钡降鬃x“gᔓzhá”還是“yà”? 科普 | 車?yán)遄拥摹癑級”“JJ級”,“J”到底是哪個單詞? 科普 | GPT-4o中的“o”究竟是什么意思? 科普 | “No.”并不是Number的縮寫,而是這個詞 科普 | “別cue我”的cue在英語里到底是什么意思? 科普 | 老外聊天時最后發(fā)的“X”是什么意思?理解錯了很尷尬! 科普 | 圣誕節(jié)為什么拼寫成Xmas?圣誕快樂可以說成Happy Christmas嗎? 科普 | 麥當(dāng)勞“McDonald's”前面的“Mc”是什么意思? 科普 | “中國龍”翻譯成Dragon還是Loong?網(wǎng)友吵開了 科普 | “what's cooking”是啥意思?可不是問在做什么飯 科普 | “年前冷靜期”是什么梗? 科普 | 沖上熱搜!“大學(xué)生德華”是什么梗? 科普 | iPhone為什么只有P大寫? 科普 | 歪果仁常說的“ditto”是什么意思?不只是歌名哦! 科普 | 單詞書上第一個詞為啥總是abandon? 科普 | 熱搜新梗“為i做e”“遇e則i”是什么意思? 科普 | 不再emo!這屆年輕人的新情緒emoha又是什么梗? 科普 | 大腦為什么要刪除你兩歲前的記憶? 科普 | 可以說“感謝聆聽”“謝謝欣賞”嗎? 科普 | 微信聊天要打句號嗎? 科普 | 嗯?“嗯”的拼音竟然不是“en”?! 科普 | “慫”不讀“sóng”,“認(rèn)慫”寫錯了?正確的讀音和寫法是啥? 科普 | 為什么是“凍成了狗”,而不是“凍成了貓”? 科普 | 想要表達真正開心地笑,得用幾個“哈”? 科普 | 我們分析了3447個地鐵站,發(fā)現(xiàn)了中國城市地名的秘密 科普 | 除了“六安”,還有哪些一讀就錯的地名? 科普 | “街”:我國最奇特的一個字,3000年間都是一個讀音 科普 | 中國古代才女班昭的尊稱“曹大家”,你真的會讀嗎? 科普 | 中國最難懂的十大方言排行,有你的家鄉(xiāng)話嗎? 科普 | 中國最難讀的地名在哪里? 科普 | 全國各地普通話標(biāo)準(zhǔn)程度排行榜,你的家鄉(xiāng)屬于第幾檔? 科普 | 漢字到底有多少個? 科普 | 為什么有些語言這么難學(xué)?科學(xué)家發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵基因 科普 | 兒童語言中的可愛語法 科普 | 嬰兒是天才的語言學(xué)習(xí)者 科普 | 語言學(xué)家的迷惑例句:關(guān)于性別問題的嚴(yán)肅討論 科普 | 語言進化編年史:我們的語言如何進化,將來如何發(fā)展? 科普 | 我們?yōu)槭裁匆獙W(xué)習(xí)一門外語? 科普 | 英語專八相當(dāng)于什么水平? 科普 | 學(xué)習(xí)雙語有什么好處?能讓大腦更健康,更持久年輕! 科普 | 腦洞大開!古漢語原來是這樣發(fā)音的 科普 | Mojito譯成“莫吉托”是標(biāo)準(zhǔn)的中式翻譯錯誤 科普 | 慘綠少年、酒店猛狗……這些“令人噴飯”的詞,居然都是成語 科普 | 萬萬沒想到,這些詞居然來自方言 科普 | 《三十而已》《二十不惑》爆火!劇名為何這樣翻譯? 科普 | 乘風(fēng)破浪的姐姐們A爆了!這里的“A”是什么意思? 科普 | 《紅樓夢》中的生僻字詞,你認(rèn)識幾個? 科普 | 7-ELEVEn,n 為什么是小寫? 科普 | “PK”“VS”“K.O”分別是哪些單詞的縮寫! 科普 | 為什么奧運會裁判報分時把1∶0稱為one love? 科普 | 英文也是象形文字?萬萬沒想到! 科普 | 寫公文時,為什么要用仿宋GB2312字體? 科普 | 第20屆國際語言學(xué)奧林匹克競賽(IOL)中文版試題 科普 | 為什么一看書就想睡覺,小視頻卻越刷越清醒? 科普 | “仚屳屲冚”竟然是一個成語,它是什么意思呢? 科普 | 我們好不容易記住的字,為啥就不那么念了? 科普 | 東北話的傳染性到底有多強? 科普 | 為什么只有中國人有看字幕的習(xí)慣? 科普 | 為什么越來越多的年輕人一張嘴就詞窮? 科普 | 能不能別寫那么多“進行”? 科普 | 刻在中國人DNA里的“中國紅”,竟有這么多浪漫的名字! 科普 | 原來,“年”的別稱有這么多! 語言服務(wù)資源共享 學(xué)術(shù)資訊分享 學(xué)術(shù)資源共享 學(xué)術(shù)交流共進 還有實用干貨和更多福利 盡在語言服務(wù)資源共享群 歡迎加入 在【語言服務(wù)】公眾號對話框 回復(fù)“資源共享” 獲取進群方式 語言服務(wù) 20萬+語言學(xué)人已關(guān)注 ID:Language-service 投稿郵箱:[email protected] 投稿交流、商務(wù)合作、著作出版 請聯(lián)系語服君 微信號:yuyanfuwu2023 點擊“閱讀原文”獲取更多科普趣文 今天有“ 在看”我嗎?返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

| 今日新聞 |

| 推薦新聞 |

| 專題文章 |