| 《說文解字》第564課:細(xì)說“書”字,“書”字的本義為啥是“書寫”? | 您所在的位置:網(wǎng)站首頁 › 算卦的書(shū)是什么書(shū)籍啊 › 《說文解字》第564課:細(xì)說“書”字,“書”字的本義為啥是“書寫”? |

《說文解字》第564課:細(xì)說“書”字,“書”字的本義為啥是“書寫”?

|

(加飾的毛筆) [聿+彡]的本義筆飾漸漸消亡,最終[聿+彡]字亦消亡,原因是毛筆加飾往往不利于書寫,用琉璃、象牙等特殊材料做成的筆,也不好用。 “[聿+彡]”的小篆寫法如圖:

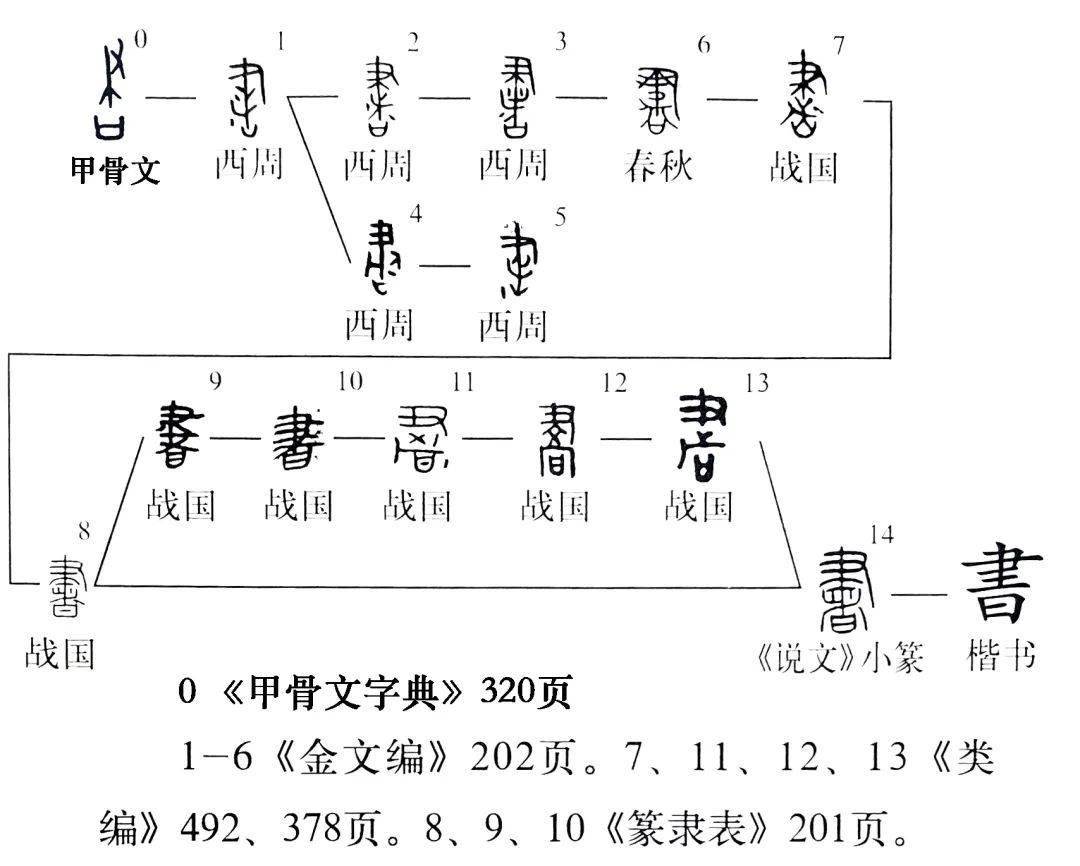

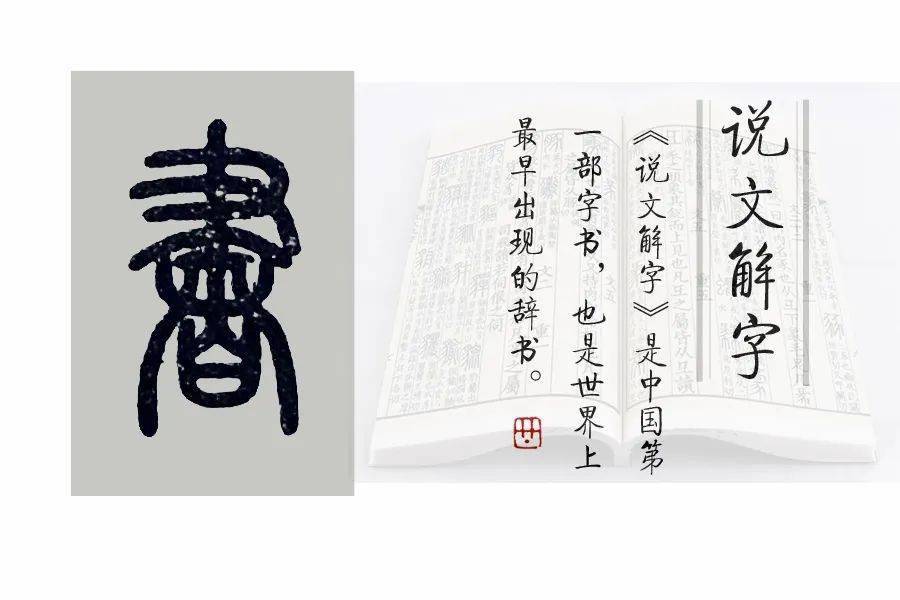

([聿+彡]的小篆寫法) 2、書(書)。讀 shū。《說文解字》給出的解釋是:“書,箸也。從聿,者聲。”形聲字。本義是書寫;記載。因?yàn)闀脑熳址椒ㄓ袪幾h,我們看一下字形演變:

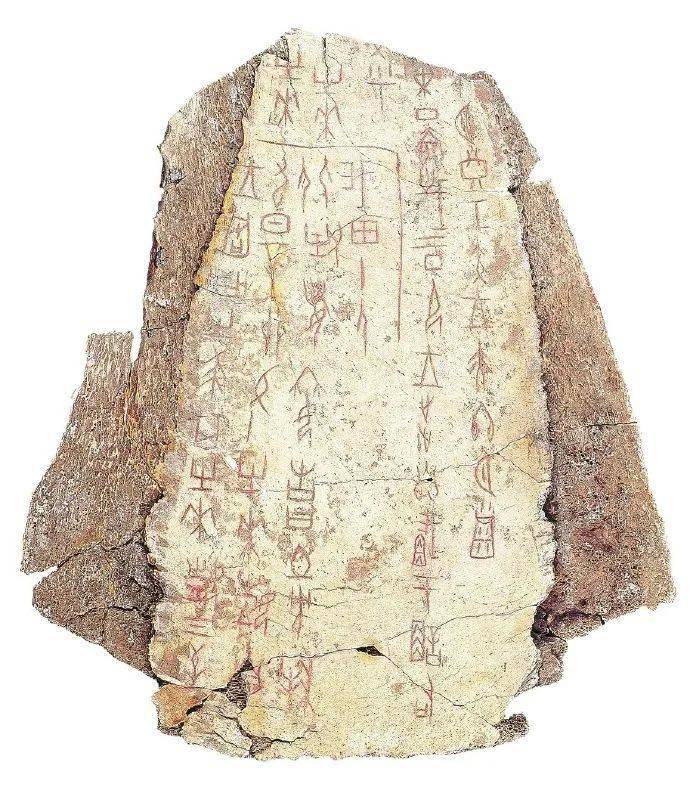

(李學(xué)勤《字源》書的字形演變) 在李學(xué)勤編《字源》中,省去了“書”的甲骨文字形,從金文“書”開始討論,認(rèn)為“‘者’是書的源頭、聲首、初文,初時(shí)以‘者’表書,后乃分化出專字‘書’。西周時(shí)書作從聿,者聲。”其實(shí),“書”有甲骨文,見上圖,上部是“聿”,表示手執(zhí)筆,下部是“口”, 表示說, 即用筆寫下口說的內(nèi)容。這個(gè)“口”也可是書寫用的陶、瓦、甲骨等物品的象形。 “書”的金文字形變化很大,主要組字要素與甲骨文相似, 小篆規(guī)范筆畫后寫作“書”,成了上“聿”下“者”的形聲字,其實(shí)也是“聿(筆)者” ,即“書寫的人”的會(huì)意字,表達(dá)的也是“書寫;記載”的意思。 后來的楷書字形,通過把“聿”旁下部的“者”旁上部的筆畫合而為一的辦法簡化了字形,就是后來隸書的“書”。 這里的“箸”,看《說文解字?jǐn)ⅰ氛f“箸于竹帛謂之書,書者如也。”這里的“箸”,就是“著”,古“箸”通“著”。

(書寫者) 徐灝《說文注箋》:“書從聿,當(dāng)以作字為本義。”《釋名·釋書契》:“書,亦言著也。著之簡紙永不滅也。”《廣雅·釋言》:“書,記也。”《禮記·玉藻》:“動(dòng)則左史書之,言則右史書之。”天子的一舉一動(dòng),由左史負(fù)責(zé)記錄;天子的每一句話,由右史負(fù)責(zé)記錄。韓愈《贈(zèng)崔立之》:“好事漆園吏,書之存雄辭。”也可以指畫。《資治通鑒·魏高貴鄉(xiāng)公甘露二年》:“今大將軍問事,但令我書可邪?”胡三省注:“書可,畫可也。”而如今大將軍奏事,為什么只讓我畫押認(rèn)可呢? 本義之外,“書”還有很多用法: (1)書籍;裝訂成冊的著作。《正字通·曰部》:“書,凡載籍謂之書。”許慎《說文解字?jǐn)ⅰ罚骸爸谥癫^之書,書者,如也。”把文字寫在竹簡、絲帛上,叫做“書”,“書”意味著寫事像其事。《論語·先進(jìn)》:“子路曰:有民人焉,有社稷焉,何必讀書,然后為學(xué)。”

(書籍) (2)特指歷書、占書、刑書。《漢書·刑法志》:“民知爭端矣,將棄禮而征于書。”顏師古注:“取證于刑書。”人民知道爭訟,就要放棄禮義而去求證于刑書。 (3)《尚書》的簡稱。王筠《說文句讀·聿部》:“《尚書》者,史所書也,亦謂之《書》”《論語·為政》:“子曰:《書》云:‘孝乎唯孝,友于兄弟,施于有政。’是亦為政。”《尚書》上說,‘孝就是孝敬父母,友愛兄弟。’把這孝悌的道理施于政事,也就是參與政事了。

(《尚書》) (4)文字。《易·系辭下》:“上古結(jié)繩而治,后世圣人易之以書契。”遠(yuǎn)古的人系繩子作標(biāo)記來處理事務(wù),后代圣人發(fā)明契刻文字改變了過去的結(jié)繩方式。

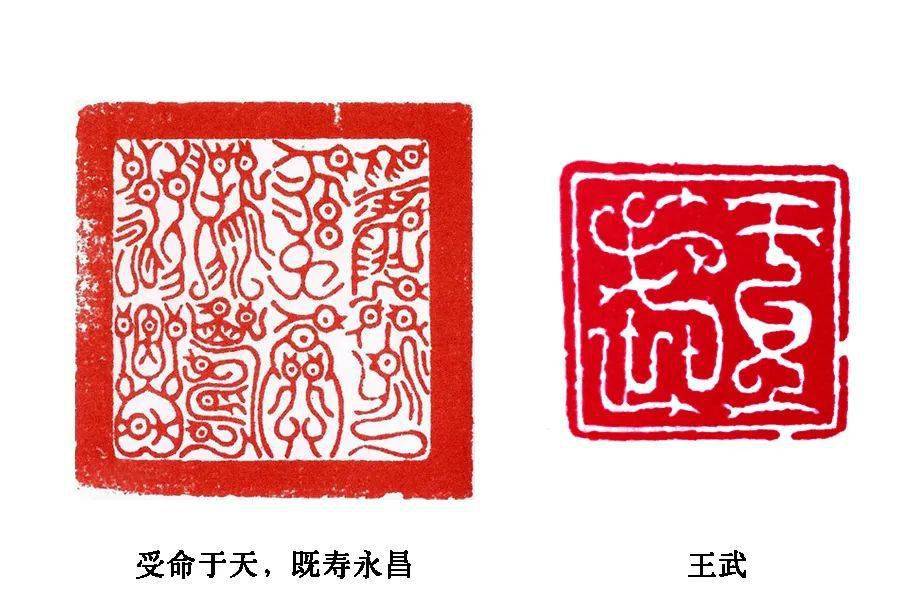

(契刻文字) (5)字體字形。唐代張懷瓘《書斷中》:“ 然十書之外,乃有龜、蛇、麟、虎、云、龍、蟲、鳥之書,既非世要,悉所不取也。”指在古文、大篆、小篆、籀書、隸書、草書、章草、行書、隸書、八分、飛白“十書”之外,還有龜、蛇、麟、虎、云、龍、蟲、鳥等字體。

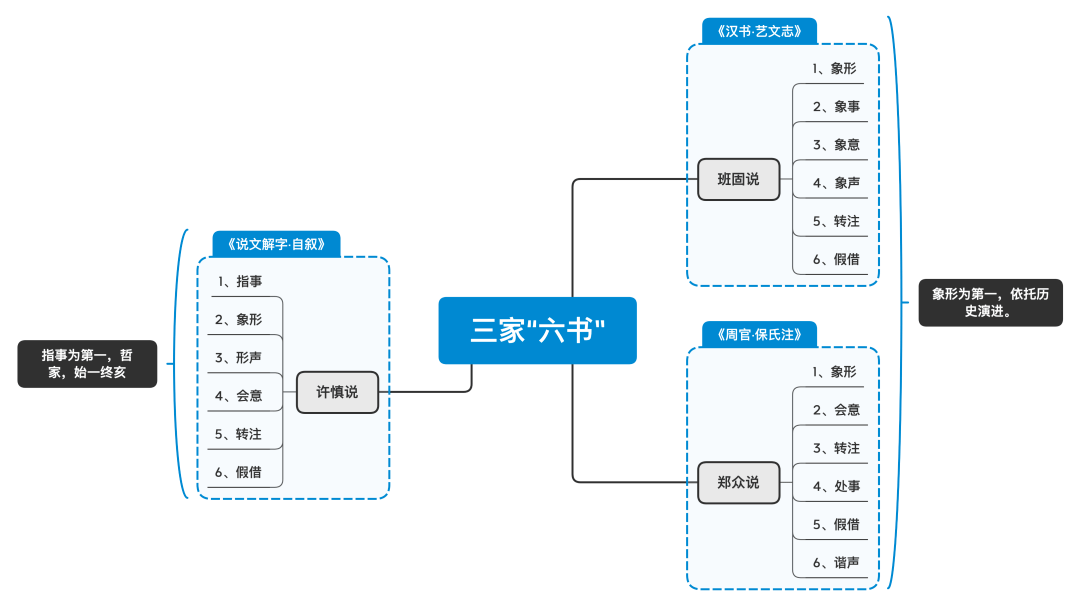

(古璽印中的鳥蟲文) (6)指“六書”,即我國古代分析文字的理論。《周禮·地官·大司徒》:“三曰六藝:禮、樂、射、御、書、數(shù)。”鄭玄注:“書、六書之品。”賈公彥疏:“六書者,先鄭云:象形、會(huì)意、轉(zhuǎn)注、指事、假借、諧聲。”關(guān)于“六書”,《說文》的六書體系是:“象形、指事、會(huì)意、形聲、轉(zhuǎn)注、假借。”

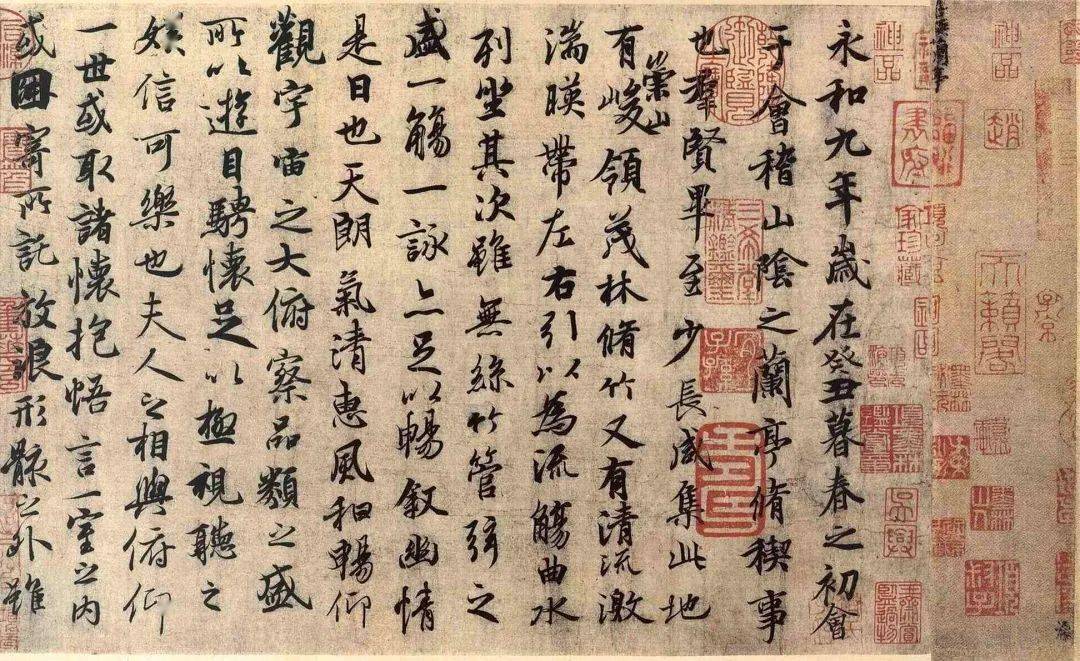

(三家“六書”) (7)書法。《晉書·王羲之傳》:“(王羲之)每自稱:‘我書比鐘繇,當(dāng)抗行,比張芝草,猶當(dāng)雁行也。’”(王羲之) 每每自稱“我的書法與鐘繇比,可以和他并行;與張芝的草書相比,也可以與之同列。”

(王羲之《蘭亭序》局部) (8)簿牒文件等。《禮記·曲禮下》:“振書、端書于君前,有誅。”在國君面前撣去文件上的灰塵,或者在國君面前整理文件,這表明準(zhǔn)備工作沒做好,都要受罰。 (9)書信。《左傳·昭公六年》:“叔向使詒子產(chǎn)書。”叔向派人送給子產(chǎn)一封信。

(書信) (10)古代皇帝的詔書或臣下的奏記。《漢書·董仲舒?zhèn)鳌罚骸敖褚砸豢ひ粐姡瑢o應(yīng)書者。是王道往往而絕也。”顏師古注:“書,謂舉賢良文學(xué)之詔書也。”現(xiàn)在各郡國的人都很多,可是有些郡國還沒有應(yīng)舉賢良文學(xué)策問、作對策的人,就是因?yàn)橥醯澜?jīng)常在那里斷絕。 (11)文體名。用法有兩種: [1]司馬遷《史記》鋪敘國家政體的一種文體。《文心雕龍·史傳》:“故本紀(jì)以述皇王,列傳以總侯伯,八書以鋪政體,十表以譜年爵。”所以司馬遷敘述帝王時(shí)用“本紀(jì)”,記錄公侯用“世家”,記錄卿士用“列傳”,記敘社會(huì)政治問題用“八書”,記錄年代和爵位用“十表”。 [2]古代一種以議論為主的特殊文體。明徐師曾《文體明辨·書》:“按編內(nèi)既以人臣進(jìn)御之書為上書,往來之書為書,而此類復(fù)稱為書者,則別以議論之筆為書也。然作者甚少,故諸集不載,唯唐李翱有《復(fù)性》、《平賦》等書……” (12)某些曲藝的通稱。如:說書;書場;評書。《老殘游記》第二回:“王小玉便啟朱唇,發(fā)皓齒,唱了幾句書兒。”

(說書人) 此外,“書”還是姓。《萬姓統(tǒng)譜·魚韻》:“書,商音。尚書,官名。以官為氏。” “書”的小篆寫法如圖:

(書的小篆寫法) (【說文解字】之564,部分圖片源自網(wǎng)絡(luò))返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】