| 《中醫(yī)基礎(chǔ)理論》五臟六腑之 | 您所在的位置:網(wǎng)站首頁 › 屬羊女什么性格和脾氣 › 《中醫(yī)基礎(chǔ)理論》五臟六腑之 |

《中醫(yī)基礎(chǔ)理論》五臟六腑之

|

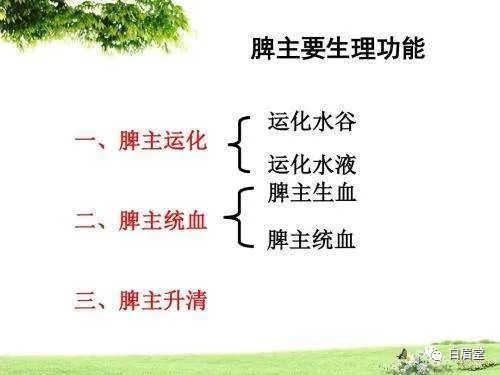

(1)運化谷食 指脾氣將谷食化為谷精,并將其吸收、轉(zhuǎn)輸?shù)饺砼K腑的生理機能。谷食人胃,經(jīng)胃腐熟(初步消化)后,變?yōu)槭趁樱聜饔谛∧c以作進一步消化。谷食的消化雖在胃和小腸中進行,但必須經(jīng)脾氣的推動、激發(fā)作用,才能完成。小腸中的食糜,在脾氣作用下經(jīng)進一步消化后,分為清濁兩部分。其精微部分(清),在脾氣作用下由小腸吸收,再經(jīng)脾氣的轉(zhuǎn)輸作用輸送到全身,分別化為精、氣、血、津液,內(nèi)養(yǎng)五臟六腑,外養(yǎng)四肢百骸。

脾氣轉(zhuǎn)輸精微的途徑與方式有二: 一是上輸心肺,化生氣血,通過心肺布散全身。 二是向四周布散到其他臟腑,即《素問·玉機真藏論》所謂“ 脾為孤臟,中央土以灌四傍”,《素問·厥論》所謂“脾主為胃行其津液者也”。脾氣的運化機能強健,稱為“脾氣健運”,則能為化生精、氣、血等提供充足的原料,臟腑、經(jīng)絡(luò)、四肢百骸以及筋肉皮毛等組織就能得到充足的營養(yǎng)而發(fā)揮正常的生理機能。 脾氣的運化機能減退,稱為“脾失健運”,則可影響谷食的消化和精微的吸收而出現(xiàn)腹脹、便溏、食欲不振,乃至倦怠、消瘦等精氣血生化不足的病變。 (2)運化水飲 指脾氣將水飲化為水精,亦即津液,并將其吸收、轉(zhuǎn)輸?shù)饺砼K腑的生理機能。水飲的消化吸收亦在胃、小腸和大腸中進行,但又必須經(jīng)脾氣的推動、激發(fā)作用,才能完成。 脾氣轉(zhuǎn)輸津液的途徑及方式有四: 一是上輸于肺,通過肺氣宣降輸布全身; 二是向四周布散,“以灌四傍”,發(fā)揮其 滋養(yǎng)濡潤臟腑的作用; 三是將胃、小腸、大腸中的部分水液經(jīng)過三焦(六腑之一的三焦)下輸膀胱,成為尿液生成之源; 四是居中樞轉(zhuǎn)津液,使全身津液隨脾胃之氣的升降而上騰下達,肺之上源之水下降,膀胱水府之津液上升。 脾氣健運,津液化生充足,輸布正常,臟腑形體官竅得養(yǎng)。脾失健運,或為津液生成不足而見津虧之證,或為津液輸布障礙而見水濕痰飲等病理產(chǎn)物,甚至導(dǎo)致水腫。《素問·至真要大論》說:“諸濕腫滿,皆屬于脾。”臨床治療此類病證,一般采用健脾化痰、健脾燥濕和健脾利水之法。

運化谷食和運化水飲,是脾主運化的兩個方面,二者是同時進行的。飲食物是人出生后所需營養(yǎng)的主要來源,是生成精、氣,血、津液的主要物質(zhì)基礎(chǔ),而飲食物的消化及其精微的吸收、轉(zhuǎn)輸都由脾所主,脾氣不但將飲食物化為水谷精微,為化生精、氣、血、津液提供充足的原料,為“ 氣血生化之源”;而且能將水谷精微吸收并轉(zhuǎn)輸至全身,以營養(yǎng)五臟六腑、四肢百骸,使其發(fā)揮正常機能,并能充養(yǎng)先天之精,促進人體的生長發(fā)育,是維持人體后天生命活動的根本,故稱為“后天之本”。脾為“后天之本”理論,對養(yǎng)生防病有著重要意義。在日常生活中注意保護脾胃,使脾氣健運,則正氣充足,不易受到邪氣的侵襲,即所謂“四季脾旺不受邪”(《金匱要略·臟腑經(jīng)絡(luò)先后病脈證》)。反之,脾失健運,氣血虧虛,則人體易病。所以,《脾胃論·脾胃盛衰論》說:“百病皆由脾胃衰而生也。” 2.主統(tǒng)血 脾主統(tǒng)血,指脾氣具有統(tǒng)攝、控制血液在脈中正常運行而不逸出脈外的機能。《薛氏醫(yī)案》明確提出:“心主血,肝藏血, 脾能統(tǒng)攝于血。”《金匱要略注》也說:“五臟六腑之血,全賴脾氣統(tǒng)攝。” 脾氣統(tǒng)攝血液的機能,實際上是氣的固攝作用的體現(xiàn)。脾氣是一身之氣分布到脾臟的部分,一身之氣充足,則脾氣充盛;而脾氣健運,生氣充足,則一身之氣自然充足。氣足則能攝血,故脾統(tǒng)血與氣攝血是統(tǒng)一的。脾氣健旺,氣生有源,氣足而固攝作用健強,血液則循脈運行而不逸出脈外。若脾失健運,氣生無源,氣衰而固攝作用減退,血液失去統(tǒng)攝則逸出脈外而為出血。 病理上,脾不統(tǒng)血與氣不攝血的機理亦是一致的。只是由于脾氣的升舉特性,及其與肌肉的密切聯(lián)系,所以習(xí)慣把下部和肌肉皮下出血,如便血、尿血、崩漏及肌衄等,稱為脾不統(tǒng)血。脾不統(tǒng)血由氣虛所致,一般出血時間較長,色淡質(zhì)稀,多見于人體下半部,并有氣虛見癥如倦怠乏力等。

(ニ)生理特性 1,脾氣上升 脾氣具有向上運動以維持水谷精微的上輸和內(nèi)臟位置相對穩(wěn)定的生理特性。 (1)升清 “清”指水谷精微等營養(yǎng)物質(zhì)。脾氣升動,將胃腸吸收的水谷精微上輸心、肺、頭面,通過心、肺的作用化生氣血,以營養(yǎng)濡潤全身。若脾氣虛衰或為濕濁所困,升動失常,則水谷精微輸布失常,氣血的化生和輸布障礙,臟腑經(jīng)絡(luò)形體官竅失養(yǎng),因而出現(xiàn)各種代謝失常的病變。 脾氣的升清,實際上是脾氣運化機能的表現(xiàn)形式。脾氣升清與胃氣降濁相對而言,二者相互為用,相反相成。“脾宜升則健,胃宜降則和”(《臨證指南醫(yī)案·脾胃門》)。脾胃之氣升降協(xié)調(diào),共同完成飲食水谷的消化和水谷精微的吸收、轉(zhuǎn)輸。若脾氣虛弱而不能升清,濁氣亦不得下降,則上不得精微之滋養(yǎng)而見頭目眩暈、精神疲憊;中有濁氣停滯而見腹脹滿悶;下有精微下流而見便溏、泄瀉。正如《素問·陰陽應(yīng)象大論》所說:“清氣在下,則生飧泄,濁氣在上,則生?脹。” (2)升舉內(nèi)臟 脾氣上升能維持內(nèi)臟位置的相對穩(wěn)定,防止其下垂。脾氣上升是防止內(nèi)勝下垂的重要保證。若脾氣虛明,無力外舉,反而下陷,可導(dǎo)致某些內(nèi)臟下垂,如胃下垂,腎下垂、剛挺(子宮脫重),脫肛(直腸脫垂)等。臨床治療內(nèi)臟下垂病證,常采用健脾的補中益氣湯。“小氣”是脾胃二氣的合稱,是升降協(xié)調(diào)的沖和之氣,其氣下陥主要責(zé)之脾氣不升,故中氣下陷也稱為脾氣下陷。 2,喜燥惡濕 脾喜燥悲濕,指脾喜燥而惡濕濁的生理特性,與胃的喜潤惡燥相對而言。脾喜燥惡濕特性是與脾運化水飲的生理機能密切聯(lián)系著的。脾氣健運,運化水飲機能正常,水精四布,自然無痰飲水濕停聚。若脾氣虛衰,運化水飲機能障礙,痰飲水濕內(nèi)生,即所謂“脾生濕”:水濕產(chǎn)生之后,義反過來困遏脾氣,致使脾氣不升,脾陽不振,稱為“濕困脾”,外在濕邪侵入人體,也最易損傷脾陽,閑遏脾氣,引起濕濁內(nèi)生。內(nèi)濕、外濕皆易困遏脾氣,致使脾氣不升,影響正常機能的發(fā)揮,故說“脾惡濕”。若脾體干燥。脾氣自然得以升轉(zhuǎn)。《醫(yī)學(xué)求是·治霍亂贅言》說:“脾燥則升。”而脾氣上升,水飲得以運化和樞轉(zhuǎn),自無內(nèi)濕產(chǎn)生,也能抵抗外濕的侵害。故稱“脾喜燥惡濕”。臨床上,對脾生濕、濕困脾的病證,一般是健脾與利濕同治,所謂“治濕不理脾,非其治也。” 據(jù)以上兩生理特性,可以推測脾氣下陷的病機主要有二: 一是脾氣虛衰,無力升舉,又稱為中氣下陷,當(dāng)以健脾益氣治之; 二是脾氣為濕所困,不得上升反而下陷,治當(dāng)除濕與健脾兼用。

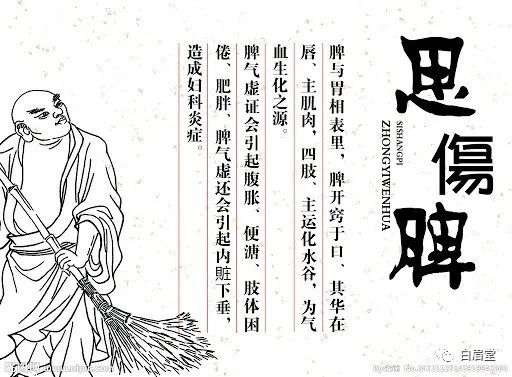

(三)與形、竅、志、液、時的關(guān)系 1.在體合肉,主四肢 肉,指肌肉,《內(nèi)經(jīng)》稱為“分肉”。全身肌肉賴脾胃運化的水谷精微的營養(yǎng)滋潤,才能壯實豐滿,并發(fā)揮其運動機能。故說脾在體合肉。《素問·痿論》有“ 脾主身之肌肉”之論。張志聰注釋《素問·五藏生成》則明確指出:“脾主運化水谷之精,以生養(yǎng)肌肉,故主肉。”脾失健運,水谷精微生成和轉(zhuǎn)輸障礙,肌肉失養(yǎng),必致瘦削,軟弱無力,甚至痿廢不用。臨床上,肌肉痿廢不用等疾患,常從脾胃治療。《素問·痿論》稱為“治痿獨取陽明。” 四肢與軀干相對而言,是人體之末,故又稱“四末”。人體的四肢同樣需要脾胃運化的水谷精微的營養(yǎng)滋潤,以維持其正常的生理活動。脾氣健運,則四肢營養(yǎng)充足,活動輕勁有力;若脾失健運,則四肢營養(yǎng)缺乏,可見倦怠無力,甚或痿廢不用。所以《素問·太陰陽明論》說:“四肢皆稟氣于胃而不得至經(jīng)(徑至),必因于脾乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液,四肢不得稟水谷氣·····筋骨肌肉皆無氣以生,故不用焉。” 2.在竅為口,其華在唇 口主接納和咀嚼食物,便于胃的受納和腐熟。脾經(jīng)“ 連舌本,散舌下”,舌又主司味覺。所以,食欲和口味均可反映脾的運化機能狀態(tài),故稱口為脾之竅。脾氣健運,則食欲旺盛,口味正常,如《靈樞·脈度》說:“脾氣通于口,脾和則口能知五谷矣。”若脾失健運,濕濁內(nèi)生,則見食欲不振,口味異常,如口淡乏味,口膩、口甜等。 唇,指口唇。口唇受脾精、脾氣及其化生的氣血的濡養(yǎng),其色澤可以反映脾精、脾氣的盛衰及其機能的強弱,故稱脾之華在唇。如<素問·五藏生成》說:“脾之合,肉也;其榮,唇也。”《靈樞·五閱五使》說:“口唇者,脾之官也。”脾氣健運,氣血充足,則口唇紅潤光澤;脾失健運,則氣血衰少,口唇淡白不澤。 3.在志為思 思指思慮,思由脾精、脾氣化生,故為脾志。思又與心神有關(guān),故有“ 思出于心,而脾應(yīng)之”之說。思慮,是人皆有之的情志活動,對機體并無不良影響。但思慮過度,或所思不遂,則會影響機體正常的生理活動,導(dǎo)致氣滯或氣結(jié)。思慮太過,最易妨礙脾氣運化機能,致使脾胃之氣結(jié)滯,脾氣不能升清,胃氣不能降濁,因而出現(xiàn)不思飲食、脘腹脹悶、頭目眩暈等癥。 4.在液為涎 涎為口津,即唾液中較清稀的部分,由脾氣布散脾精上溢于口而化生,故說脾在液為涎。涎具有保護口腔、潤澤口腔的作用,在進食時分泌旺盛,以助食物的咀嚼和消化,故有“ 涎出于脾而溢于胃”之說。 脾精、脾氣充足,涎液化生適量,上行于口而不溢出口外。若脾胃不和,或脾氣不攝,則導(dǎo)致涎液異常增多,可見口涎自出。若脾精虧虛,涎液分泌減少,則見口干舌燥。 5.與長夏或四時之氣相通應(yīng) 在生克五行中,脾屬土,與長夏相通應(yīng)。長夏(夏至~處暑)之季,氣候炎熱,雨水較多,天氣下迫,地氣上騰,濕為熱蒸,蘊釀生化,萬物華實,合于土生萬物之象;而人體的脾主運化,化生精氣血津液,以奉生身,類于“土爰稼穡”之理,故脾與長夏,同氣相求而相通應(yīng)。長夏之濕雖主生化,而濕之太過,反困其脾,使脾運不展。故至夏秋之交,脾弱者易為濕傷,諸多濕病由此而起。又因時逢炎夏,濕與熱兼,濕熱交相為病,多見身熱不揚、肢體困重、脘悶不舒、納呆泄瀉等濕熱交結(jié)不解的癥狀。治療時應(yīng)重在除濕,所謂“濕去熱孤”之法。 在中土五行中,脾屬土,居中央,主四時。《素問·太陰陽明論》說:“脾者土也,治中央,常以四時長四臟,各十八日寄治,不得獨主于時也。”提出脾主四季之末的各十八日,表明四時之中皆有土氣,而脾不獨主一時。人體生命活動的維持,依賴脾胃所化生的水谷精微的充養(yǎng);心肺肝腎的生理機能,賴脾氣及其化生的精微物質(zhì)的支持。脾氣健運,則四臟得養(yǎng),機能正常發(fā)揮,人體康健,正氣充足,不易得病,既病也易于康復(fù),即所謂“四季脾旺不受邪”。這是“脾主四時”的意義所在。

附:脾精、脾氣、脾陰、脾陽的生理作用 脾精是一身之精分藏于脾的部分,由發(fā)育過程中分藏于脾的先天之精與脾吸收的水谷之精融合而成。脾精由脾氣的轉(zhuǎn)輸而分布到其他四臟,化為諸臟之精,故《素問·玉機真藏論》有“ 脾為孤藏,中央土以灌四傍”之說。其中脾精之濃厚者化營化血,輕清者化衛(wèi)化氣,故又有脾為“后天之本,氣血生化之源”之論。涎為脾精所化,故云脾“在液為涎”。四肢、肌肉皆賴脾轉(zhuǎn)輸其精以濡養(yǎng)之,故說脾主肌肉、四肢。脾精還是“意”、“思”等精神活動的物質(zhì)基礎(chǔ),脾精充足則“心有所憶”,深思熟慮。脾精不足則既乏化營生血之源,亦缺生衛(wèi)化氣之本,可出現(xiàn)形體消瘦、面色萎黃、少氣乏力、倦怠神疲等血與氣皆虛的癥狀。 脾氣是一身之氣分布于脾的部分,也可以說是由脾精所化的具有推動和調(diào)控脾機能活動的一類極細微物質(zhì)。脾氣化水谷為精微,化水飲為津液,并轉(zhuǎn)輸水谷之精于全身各臟腑形體官竅。脾氣以升為健,既體現(xiàn)于將水谷之精上輸心肺,化生氣血以養(yǎng)全身,又體現(xiàn)于維持內(nèi)臟位置的穩(wěn)定而不下垂,還體現(xiàn)于統(tǒng)攝血液運于脈中而不逸出,控制水谷之精輸布于臟腑而不無故隨大小便排出。脾氣虛衰,則運化水谷、轉(zhuǎn)輸精微、統(tǒng)攝血液的作用減退,可見食少腹脹、少氣懶言、四肢乏力、面色觥白、形體消瘦或浮腫、舌淡苔白、脈弱等癥,還可出現(xiàn)內(nèi)臟下垂及各種出血或失精(如蛋白尿、乳糜尿)癥狀。 脾陰即脾氣中的具有涼潤、寧靜等作用的部分,脾陽是脾氣中具有溫煦、推動等作用的部分。脾陰與脾陽協(xié)調(diào)統(tǒng)一,維護著脾生理機能的正常發(fā)揮。脾陰虛則其涼潤、寧靜等作用減退,虛熱內(nèi)生,可見消瘦、煩熱、食少、口唇生瘡、舌紅少津、脈細數(shù)。脾陽虛則其溫煦、推動等作用減退,虛寒內(nèi)生,表現(xiàn)為腹脹食少、腹痛喜溫、大便清稀、形寒肢冷、面色咣白,或周身浮腫、舌質(zhì)淡胖、苔白滑、脈沉遲無力。 脾精、脾氣、脾陰、脾陽的內(nèi)涵都是相對獨立的,生理作用和病機特點也各有不同。脾精不足常見營養(yǎng)不良的征象;脾氣虛常見運化動力不足和升舉無力的表現(xiàn),但無寒熱征象;脾陰虛必見熱象;脾陽虛必見寒象。脾陰虛與脾陽虛一般都兼有脾氣虛的表現(xiàn)。 因脾與胃關(guān)系密切,脾氣與胃氣、脾陰與胃陰、脾陽與胃陽的概念內(nèi)涵既有相類又有區(qū)別。脾氣主升,胃氣主降;脾氣易虛,胃氣易實。所謂“ 陰道虛,陽道實”也。脾陰、脾陽主內(nèi),胃陰、胃陽主外,故外在火邪易傷胃陰,寒邪易損胃陽;而內(nèi)傷火熱易耗脾陰,內(nèi)生寒濕易損脾陽。 ○我們對文中觀點保持中立,僅供參考交流之目的○ ○內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò), 版權(quán)屬于原作者 ○ ○如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除 ○返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

| 今日新聞 |

| 推薦新聞 |

| 專題文章 |