| 最詳細(xì)的文殊菩薩介紹,整理得太好了 | 您所在的位置:網(wǎng)站首頁 › 屬兔的護(hù)(hù)身菩薩是哪位 › 最詳細(xì)的文殊菩薩介紹,整理得太好了 |

最詳細(xì)的文殊菩薩介紹,整理得太好了

在佛教中,文殊菩薩是智慧的化身,與普賢菩薩同為釋迦牟尼佛的左右脅侍,并稱“華嚴(yán)三圣”。文殊菩薩以大智慧為本愿,以慧行斷無始無明之根,故被稱為大智文殊菩薩。 文殊菩薩是釋迦佛座下所有菩薩弟子的上首,助佛弘化,協(xié)同敷演大乘佛法玄理,又稱“法王子”。央掘魔羅曾贊嘆,文殊法王子見空第一。文殊菩薩曾于往昔發(fā)十種諸佛無盡甚深大愿,深入眾生心識(shí)本體,普令回歸真如本性的菩提大道。

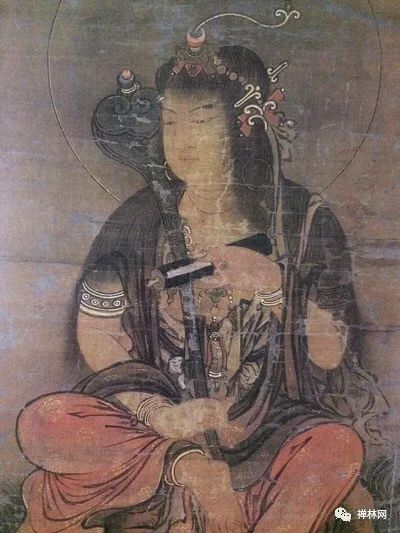

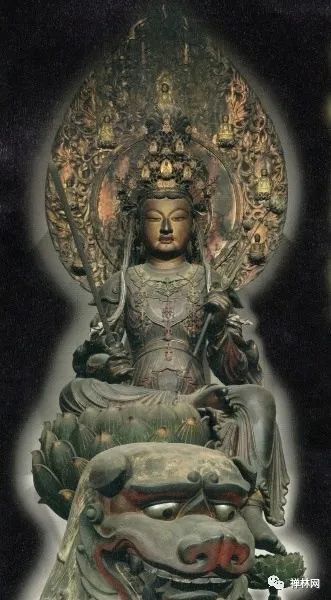

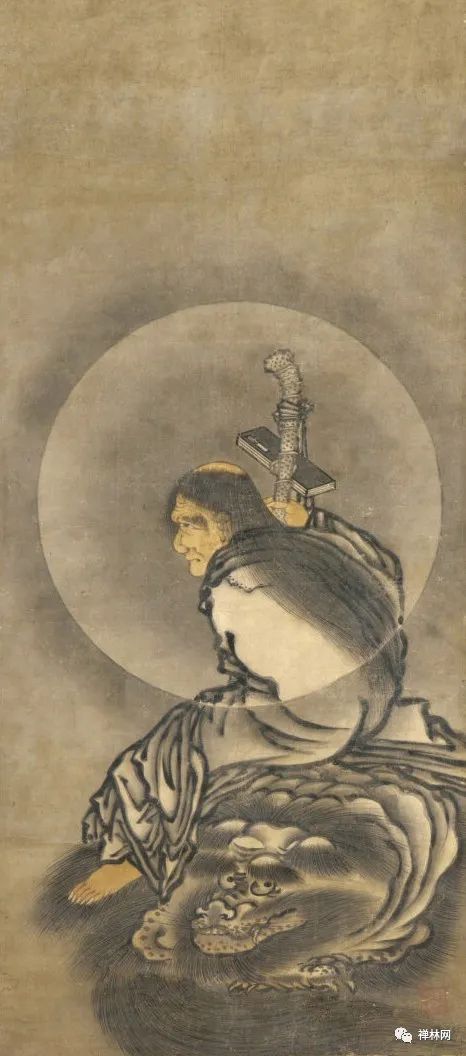

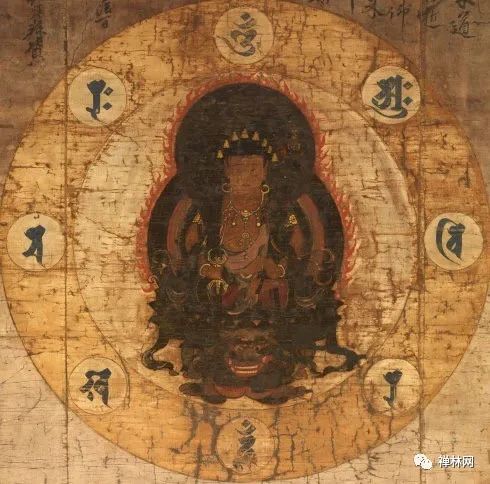

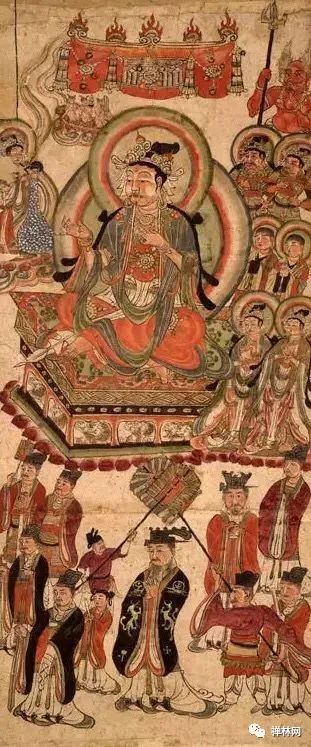

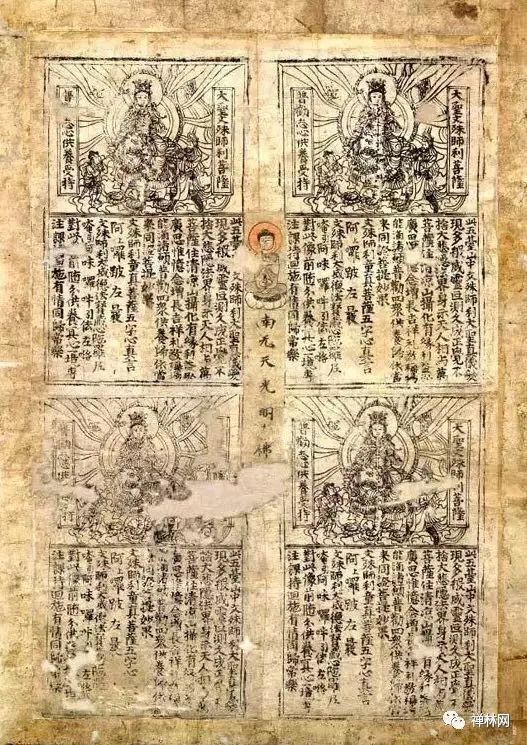

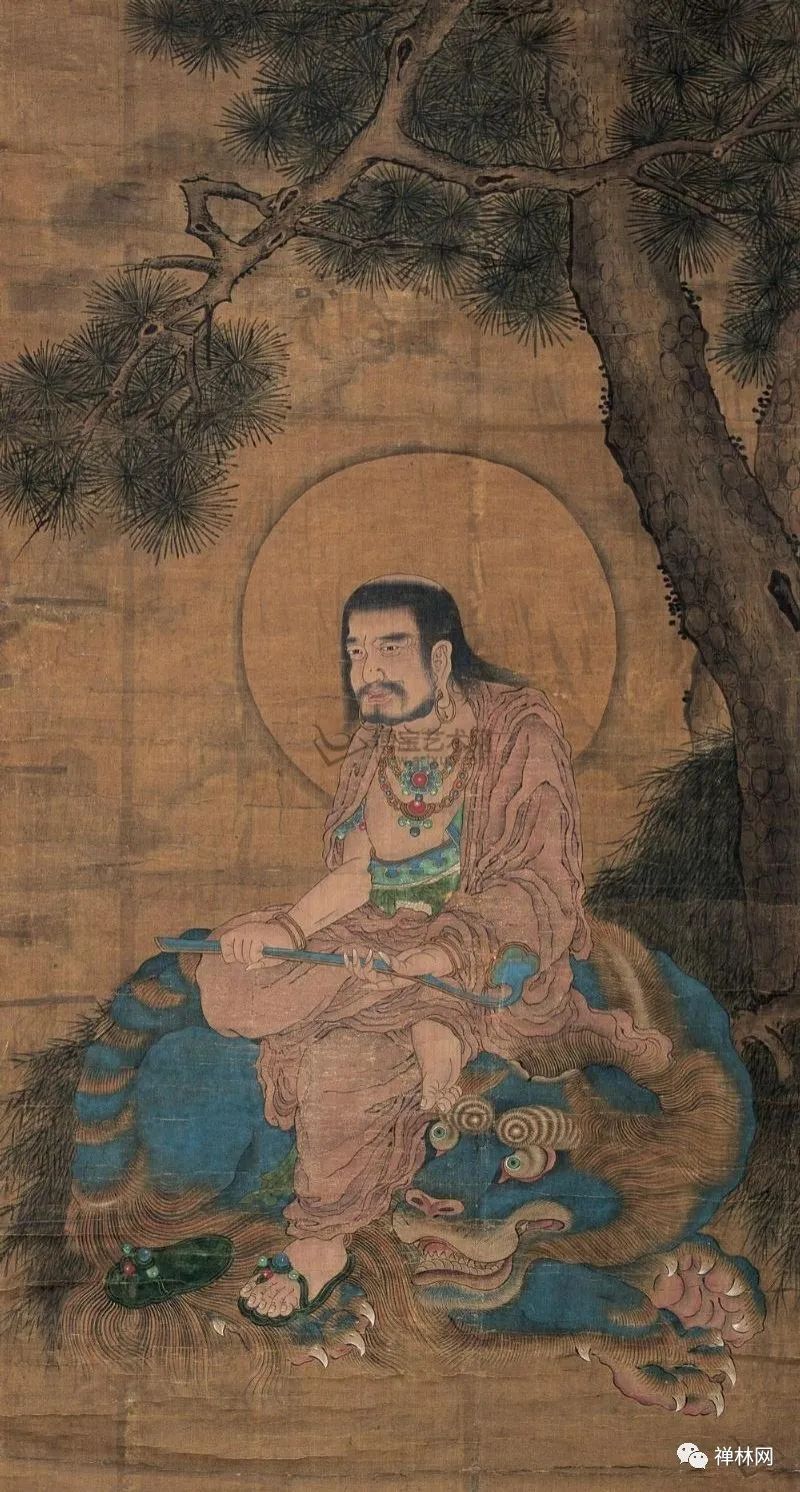

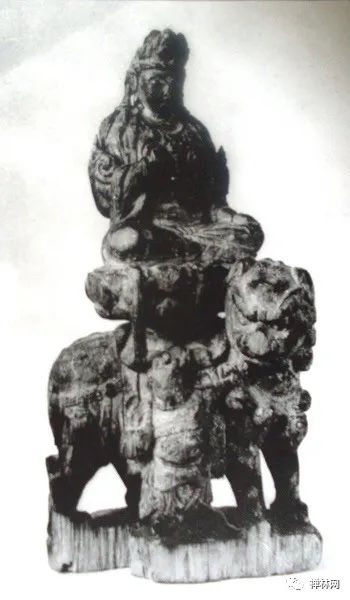

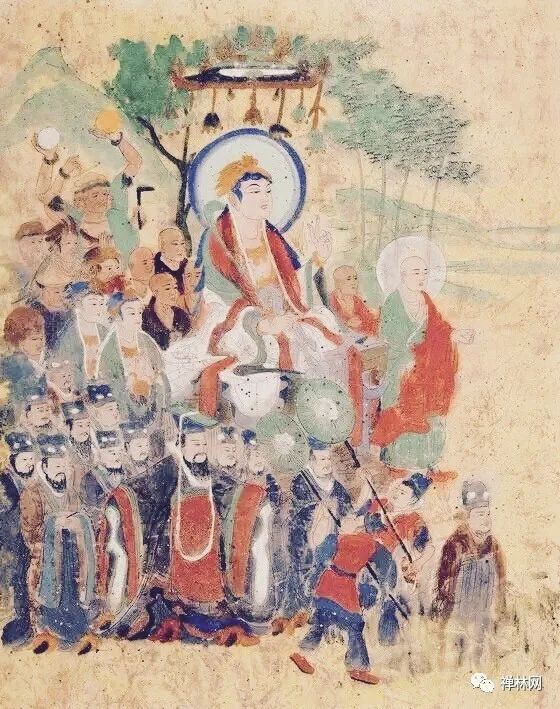

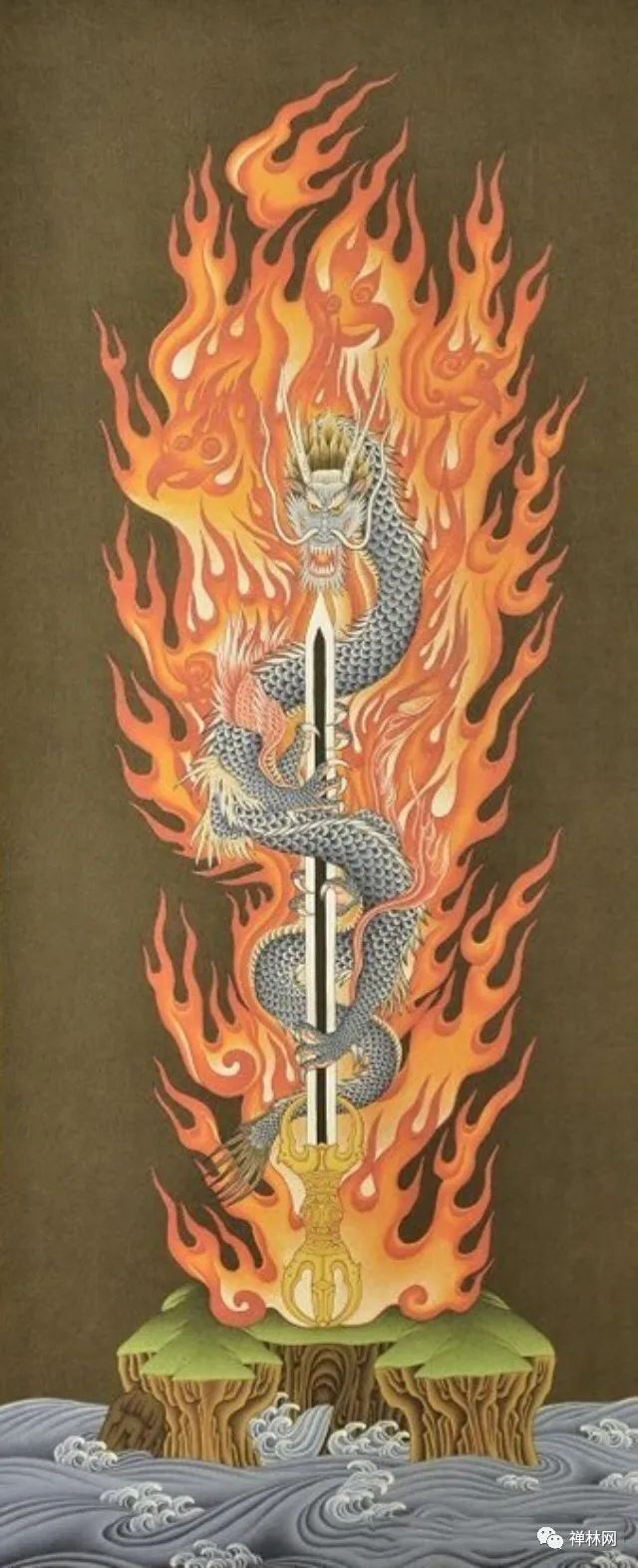

絹本 著色 金泥 掛軸 縱90.8 橫41.6 南北朝時(shí)代 建武元年(1334) 奈良國立博物館藏 娑婆應(yīng)化:仗劍馭獅法王子 文殊師利菩薩(梵文?????????,Ma?ju?rī),又稱文殊師利童真菩薩、孺童文殊菩薩、曼殊師利童子,意為妙德、妙吉祥,因菩薩出生時(shí),家中現(xiàn)種種吉祥瑞兆而得名。 東福寺文殊菩薩畫像 文殊菩薩常示現(xiàn)仗劍馭獅之相,代表法門的銳利。菩薩右手執(zhí)金剛王寶劍,左手執(zhí)持青蓮花,花上放般若經(jīng)梵篋,腳跨威猛青獅(青面獅虬首仙)。喻以鋒利的慧劍斬殺群魔、斬?cái)嘁磺袩o明煩惱,以一塵不染的般若真智度化群生,以振聾發(fā)聵的無畏獅吼震懾魔怨、震醒沉迷眾生、伏一切煩惱。 榆林窟第3窟 文殊菩薩 西夏 文殊菩薩相應(yīng)于娑婆世界有情眾生的因緣,而以不同形象示現(xiàn)尊形,如僧形、一髻、五髻、八髻和六字文殊等。其中五髻文殊最為常見,多示現(xiàn)頭戴五髻寶冠的童子形,喻內(nèi)證五智無上無得之相。童子者,天真純潔而不執(zhí)念。五智者,表文殊菩薩五種智慧(法界體性智、大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智)及五方佛(東方阿閦佛、西方阿彌陀佛、南方寶生佛、北方不空成就佛、中央毗盧遮那佛)。 14世紀(jì)文殊騎獅像 美國波士頓藝術(shù)博物館藏 根據(jù)《文殊師利般涅槃經(jīng)》載,文殊菩薩此世的應(yīng)身生于佛陀時(shí)代的舍衛(wèi)國多羅聚落梵德婆羅家。菩薩從母親的右脅出生,身紫金色、具足相好,墮地能語如天童子,并有七寶覆身,家中出現(xiàn)種種吉祥瑞兆。 及長,往詣諸仙人處求出家法,但諸婆羅門與諸論議師無能酬對(duì)者。于是皈依佛陀,出家學(xué)道,住首楞嚴(yán)三昧,行稀有難事。以三昧力故,于十方面(或現(xiàn)初生、出家、滅度、入般涅槃、現(xiàn)分舍利)饒益眾生,如是久住首楞嚴(yán),助佛弘化。 文殊菩薩持經(jīng)圖掛軸 日本狩野興甫繪 十七世紀(jì)佛畫 大英博物館收藏 佛滅度后,文殊菩薩至所應(yīng)度眾生處。《寶藏陀羅尼經(jīng)》中佛告金剛密跡主云:“我滅度后,于南瞻部洲東北方,有國名文震旦,其中有山名曰五頂,文殊童子,游行居住,為諸眾生,于中說法。”又《華嚴(yán)經(jīng)》云:“東北方有菩薩住處,名清涼山,過去諸菩薩常于中住。彼現(xiàn)有菩薩名文殊師利,有一萬菩薩眷屬,常為說法。”此清涼山、五頂山即我國山西忻州五臺(tái)山。明鎮(zhèn)澄法師《清涼山志》載:“漢明帝時(shí),摩騰法蘭者,四果圣人也。始至此土,以天眼觀,即知此山乃文殊住處,兼有育王所置佛舍利塔。”是故五臺(tái)山以文殊化宇而傾心海內(nèi)。 五髻文殊菩薩像 十三世紀(jì) 絹本彩色 美國弗利爾/賽克勒美術(shù)館藏 文殊菩薩以住三昧力故,能于十方世界化現(xiàn)諸形,教化眾生。有偈云:“文殊大菩薩,不舍大悲法,變身為異道,或冠或露體,或處小兒叢,游戲于聚落。或作貧窮人,衰容為老病,及現(xiàn)饑寒苦,四方而求乞。令人發(fā)一施,與滿一切愿。令發(fā)信心已,為說波羅密。”因而在《譬喻》諸經(jīng)記載的文殊菩薩應(yīng)化事跡中,往往有化為丑惡老翁、乞丐、貧女等度化眾生的示現(xiàn)。 佛涅槃后四百五十歲,文殊菩薩至雪山,為五百仙人宣暢敷演十二部經(jīng),教化成熟五百仙人令得不退轉(zhuǎn)。后與諸仙人還本生地,在尼拘樓陀樹下結(jié)跏趺坐,入首楞嚴(yán)三昧,從周身毛孔出大火光,鑠金色身,成琉璃像。琉璃像內(nèi)有真金像,正長六尺,坐蓮花臺(tái),了了分明。五百仙人皆入涅槃。 17世紀(jì)孺童文殊菩薩像 美國波士頓藝術(shù)博物館收藏 與文殊菩薩相關(guān)的經(jīng)典頗多,漢地流傳的主要大乘經(jīng)典幾乎都與文殊菩薩有關(guān),此外還有《文殊師利菩薩千臂千缽大教王經(jīng)》《文殊師利發(fā)愿經(jīng)》《文殊師利佛土嚴(yán)凈經(jīng)》《文殊師利所說不思議佛境界經(jīng)》《文殊師利所說摩訶般若波羅密經(jīng)》《入法界體性經(jīng)》《文殊悔過經(jīng)》《文殊師利般涅槃經(jīng)》《迦耶山頂經(jīng)》《文殊師利巡行經(jīng)》等眾多經(jīng)典。并有文殊師利法印咒、五字心真言、六字咒法、根本一字陀羅尼、一髻文殊師利童子陀羅尼、文殊瓔珞咒、饒益善利色力名譽(yù)陀羅尼等咒印傳世。 唐 盧楞伽 文殊菩薩像 費(fèi)利爾藝術(shù)館藏 五臺(tái)應(yīng)化:古今接引兩德清 在漢傳佛教歷史上,文殊菩薩化身寒山大士、杜順大師,更在五臺(tái)山長年接引眾生。來五臺(tái)朝山的人都會(huì)受到文殊菩薩的接引,而有“迎一千,送八百”之說。明末憨山大師(憨山德清禪師)與清末虛云老和尚(虛云德清禪師)就曾親得菩薩指津。 憨山大師年輕時(shí)在五臺(tái)山修行,30歲開悟前后曾有三次夢境。第三次夢境中,大師夢見一僧人來報(bào)告說:“文殊菩薩在北臺(tái)頂設(shè)置浴室,請你去洗澡。”大師跟著他到了北臺(tái)頂,走進(jìn)一座廣大清凈的殿堂,里面飄散著異香。這里的侍者都是梵僧,他們帶領(lǐng)大師到了浴池。 九世紀(jì)文殊菩薩像 敦煌唐代絹畫 大英博物館藏 當(dāng)大師準(zhǔn)備解衣入浴時(shí),見一位女人已在池中洗澡,心生一陣厭惡不想入池。這時(shí)池中人見大師厭惡而不入池,故意露出身體,大師這才知道原來是男身。大師隨即入池。池中人用手戽水洗大師,水從頭上淋下,一直灌入五臟,好像在洗肉桶一樣。五臟一一都洗遍了,僅存的一身皮,如琉璃籠一樣,洞然透明。 過了一會(huì)兒,池中人叫喝茶,有一梵僧手擎半邊像剖開的西瓜一樣的髑髏,大師仔細(xì)一看,見里面全是人的腦髓,血液淋漓。大師對(duì)這髑髏很覺厭惡,而這位梵僧卻用手指剜了一塊腦髓問大師:“這是不凈的嗎?”隨即送入口中吃了。一邊吃一邊剜,吃得津津有味。腦髓吃光后,只剩下些血水在里邊。這時(shí)池中人說:“可以讓他喝了。”梵僧即把髑髏遞給大師,大師喝了一口,味道真像甘露一樣,喝下的血水從通身的毛孔里一一橫流出來。 文殊·普賢菩薩像 古刻本 單頁2張 紙本 血水喝完后,梵僧過來給大師擦背,并在大師背上大拍一掌,大師立即醒了過來,這時(shí)通身汗流如水,五臟洞然,沒有隔閡。自從做了這夢以后,身心受用已非往常。 此后,更有文殊菩薩化身乞丐文吉兩次拯救虛云禪師的公案廣為傳頌。 1203年 鐮倉時(shí)代木雕群像 快慶造 日本安倍文殊院珍藏 1882年,虛云禪師感出家日久,道業(yè)未成,親恩未報(bào)。為超度父母,發(fā)大誓愿,于七月初一日由普陀山法華庵起香,三步一拜,開始朝禮五臺(tái)。 次年,虛云禪師由南京浦口轉(zhuǎn)入河南,曉行夜宿,風(fēng)雨晦明,如是行,如是拜,苦樂饑飽,不縈念也。臘月初二過光武陵,禪師欲渡黃河,迫于天色,不得不暫歇于路邊茅棚。 是夜,四顧無人,寒深刺骨,大雪漫漫。不久,雪深盈尺,無路可走,而草棚鄙陋,無有遮蔽。禪師飽受饑寒,唯枯坐念佛,雖僅存一息,而正念不失。 室町時(shí)代 掛軸紙本水墨 文殊菩薩坐獅像 美國史密森尼博物館藏 日轉(zhuǎn)夜移,至初六日,雪止,禪師此時(shí)已入昏迷,病不能起。次日,不知何方來一乞丐,見禪師昏臥雪中,不能言語,便取茅棚之草烤火、煮黃米粥。禪師食粥后方恢復(fù)覺知。二人互問往來,得知乞丐名文吉,來自五臺(tái)山,人皆相識(shí)。 待到天放晴,文吉取雪代水,又煮黃米。文吉指鍋中雪問虛云禪師:“南海有這個(gè)么?”禪師道:“無。”文吉又問:“吃甚么?”禪師答:“吃水。”待雪溶化后,文吉又指鍋中水問:“是甚么?”禪師無語。 文吉見禪師不能對(duì),便以路遠(yuǎn)天寒之由,勸其不必強(qiáng)拜。而禪師婉拒其好意:“誓愿已定,以報(bào)親恩,不問年月遠(yuǎn)近也。”文吉感動(dòng),為禪師指示前路,令踏其先前足跡而行。 十四世紀(jì)東密佛畫 八字文殊菩薩像 掛軸 絹本彩繪 美國大都會(huì)藝術(shù)博物館藏 次日,虛云禪師繼續(xù)起香,拜二十里,至孟縣,轉(zhuǎn)往懷慶途中路過洪福寺,受住持德林老人之請,住寺過年。年后初三日后拜別老人,再次起香。至懷慶府,因城內(nèi)寺院小南海不許掛單,禪師再次被迫夜宿路邊。 當(dāng)夜,禪師腹痛極劇。初四日夜渾身發(fā)冷,初五日發(fā)痢疾。雖至如此,禪師依然每日拜香,無有間止。終至十三日,禪師抵黃沙嶺上一無人破廟,體弱不支,再不能拜,只得歇下。飲食不進(jìn),日夜腹瀉數(shù)十次,渾身無力,唯瞑目待斃,卻心無悔念。 十五日深夜,禪師見破廟西墻下有人燒火,初疑是匪,細(xì)看竟是乞丐文吉,不由大喜,頓感身心清凈。文吉依舊照料禪師,為其換洗污穢衣物,并施湯藥。十七日禪師便病退,進(jìn)食黃米粥兩碗,發(fā)大汗,內(nèi)外身心輕快,次日病愈。 印度尼西亞 婆羅浮屠 文殊菩薩像 虛云禪師兩次蒙難,化險(xiǎn)為夷,對(duì)文吉感恩不盡。文吉再次勸他山遙路遠(yuǎn),不必拜香。禪師雖死而不退,至誠以告:“先生美意可感,但我出世不見母親,母為生我而死。父僅得我一子,我竟背父而逃,父因我而辭官,而促壽。昊天罔極,耿耿數(shù)十年矣!特此發(fā)愿朝山,求菩薩加被,愿我父母脫苦,早生凈土。任他百難當(dāng)前,非到圣境,死亦不敢退愿也!” 文吉有感于禪師誠孝之心,便主動(dòng)代禪師背負(fù)行李,伴朝五臺(tái)。得文吉相助,禪師妄想頓息,外無物累,內(nèi)無妄念,病亦日愈,體亦日強(qiáng),辰旦至暮,拜行四十五里,亦不覺苦。二月底至太谷縣離相寺掛單,文吉由此辭去,禪師繼續(xù)拜香。 左脅侍文殊菩薩像 鐮倉時(shí)代 14世紀(jì) 圣眾來迎寺(滋賀縣)傳來 奈良國立博物館 五月底,虛云禪師終拜至五臺(tái)山顯通寺。于各寺進(jìn)香期間,遍尋文吉,而無有識(shí)者。后遇一老法師,據(jù)實(shí)相告。老法師聞言,即合掌恭敬:“文殊菩薩化身也。”虛云禪師聞言,當(dāng)即頂禮拜謝。禪師后遍拜五臺(tái),直至六月大佛會(huì)畢。至此,為報(bào)父母深恩,拜山大愿,三年終成。 拜山報(bào)恩,非深悲大愿而不能為;途中艱險(xiǎn),非堅(jiān)毅決志而不能逾;菩薩相救,非精誠至心而不能感。文殊菩薩所化現(xiàn)的乞丐文吉,更以救治之方便,為禪師留下“雪化成水”之疑案。 騎獅文殊菩薩像 多年后,虛老在高旻寺打禪七。某晚第六枝香開靜喝水時(shí),開水濺在手上,茶杯瞬間跌落地上。破碎聲中,疑根頓斷,慶快平生,如大夢初醒。 虛老自念:“出家漂泊數(shù)十年,于黃河邊茅棚,被個(gè)俗漢一問,不知水是甚么。若當(dāng)時(shí)踏翻鍋灶,看文吉有何言語!”前有拜山遇阻,后遇墮水大病。既蒙文殊送炭,又歷高旻棒喝。“若不是遇順攝逆攝,知識(shí)教化,幾乎錯(cuò)過一生,那有今朝!”便說偈一首: 杯子撲落地,響聲明瀝瀝。 虛空粉碎也,狂心當(dāng)下息。 中峰明本禪師題——文殊菩薩像 十四世紀(jì)元代佛畫 美國波士頓藝術(shù)博物館藏 本際因緣:久遠(yuǎn)劫前已成佛 文殊菩薩于過去世發(fā)菩提心、行菩薩道的事跡,可謂豎窮三際、橫遍十方。佛陀曾經(jīng)贊嘆文殊菩薩發(fā)心久遠(yuǎn)、是甚深忍者。 《觀佛三昧海經(jīng)》云,過去數(shù)倍于不可思算無量劫前,有佛名寶威德如來。于其佛世,有一長者子名戒護(hù),在母胎即受三皈依。戒護(hù)童子因見佛陀威儀相好,心生歡喜、目不暫舍。此后恒得值遇百億那由他恒河沙佛,于諸佛所殖眾德本。是諸世尊皆以身色度化眾生,說觀佛三昧。戒護(hù)童子親侍諸佛間無空缺。此戒護(hù)童子,即今文殊菩薩。 文殊菩薩來訪維摩詰大士像 五代 10世紀(jì)末 斯坦因敦煌繪畫 大英博物館收藏 《大寶積經(jīng)》載,文殊菩薩曾于過去久遠(yuǎn)過七十萬阿僧祇恒河沙劫時(shí),于無生世界雷音佛世為普覆王,于八萬四千歲中,恭敬供養(yǎng)雷音如來,雖經(jīng)多歲初無疲倦。此后普覆王獨(dú)自靜坐思維,“我今已集廣大善根,而猶未定所回向處,為求帝釋大梵天王轉(zhuǎn)輪王耶?為求聲聞辟支佛耶?”后經(jīng)諸天策勵(lì),發(fā)阿耨多羅三藐三菩提心決定不退,于雷音佛前發(fā)下大愿。 其實(shí)文殊師利菩薩于過去久遠(yuǎn)劫前早已成佛,《首楞嚴(yán)三昧經(jīng)》云:“過去久遠(yuǎn)無量無邊不可思議阿僧祇劫,爾時(shí)有佛號(hào)龍種上如來……國名平等……初轉(zhuǎn)法輪,教化成就七十億數(shù)諸菩薩眾,八十億人成阿羅漢,九萬六千人住辟支佛因緣法中,其后續(xù)有無量聲聞僧……其佛滅后法住十萬歲……迦葉,汝謂爾時(shí)平等世界龍種上佛,豈異人乎?勿生此疑。所以者何?即文殊師利法王子是。” 文殊菩薩騎獅圖及侍者立像 鐮倉時(shí)代 康圓木雕 東京國立博物館藏 《菩薩處胎經(jīng)·文殊身變化品》云“佛告文殊師利,現(xiàn)汝古昔七十九劫于花光世界在胎說法全身舍利”,并說偈言“文殊本成佛,在胎現(xiàn)變化……今我處此胎,比方汝彼剎”。又《央掘魔羅經(jīng)》中佛陀開示云:“北方去此過四十二恒河沙剎,有國名常喜,佛名歡喜藏摩尼寶積如來……彼土無有聲聞緣覺,純一大乘無余乘名……彼如來者豈異人乎?文殊師利即是彼佛。” 文殊菩薩亦得授記為普見如來。《悲華經(jīng)》云,阿彌陀佛為無諍念轉(zhuǎn)輪王時(shí),三王子王眾于寶藏佛所發(fā)菩提心,“我于來世行菩薩道無有齊限……愿令三千大千世界恒河沙等十方佛土為一佛剎……無惡觸,亦無女人及其名字,一切眾生皆悉化生……令我世界悉皆成就如是等事所有莊嚴(yán),惟除聲聞、辟支佛等,亦復(fù)無有五濁之世、三惡道等……一生菩薩充滿其中,是諸菩薩無有一人非我所教,初發(fā)阿耨多羅三藐三菩提心,安止六波羅蜜”。世尊贊嘆菩薩為眾生故,發(fā)此大愿取妙國土,號(hào)為文殊師利,并授記當(dāng)來成佛號(hào)普見如來,國土名清凈無垢寶藏。 左脅侍文殊菩薩像 天龍山石窟 第四十七窟 轉(zhuǎn)不退輪:菩薩之師諸佛母 佛典記載,文殊師利菩薩是過去世無量諸佛的老師,曾引導(dǎo)無數(shù)修行者證得佛果,故被稱為“十方諸佛母、一切菩薩師”。《不退轉(zhuǎn)法輪經(jīng)》中文殊菩薩對(duì)佛陀言:“如來未發(fā)菩提心時(shí),我已轉(zhuǎn)此不退法輪。”《華嚴(yán)經(jīng)·入法界品》云:“文殊師利常為無量百千億那由他諸佛母,常為無量百千億那由他菩薩師,教化成熟一切眾生,名稱普聞十方世界。” 《大乘本生心地觀經(jīng)》云:“文殊師利大圣尊,三世諸佛以為母,十方如來初發(fā)心,皆是文殊教化力”,又云“一切如來在修行地,皆曾引導(dǎo),初發(fā)信心,以是因緣十方國土成正覺者,皆以文殊而為其母。” 文殊菩薩像,四連張印刷 敦煌木刻版畫十世紀(jì)五代 大英博物館收藏 《放缽經(jīng)》中釋迦牟尼佛言文殊師利“本是我?guī)煛薄拔氖庹叻鸬乐懈改浮保衷啤扒斑^去無央數(shù)諸佛,皆是文殊師利弟子,當(dāng)來者亦是其威神恩力所致”,因深入善權(quán)廣化眾生故未取道。《廣普經(jīng)》云,本為能仁師,今乃為弟子,是因?yàn)椤岸鸩徊⒘ⅰ钡木壒剩按私绗F(xiàn)受教,我剎見佛身”。 根據(jù)《法華經(jīng)》序品,文殊師利菩薩前身曾為妙光菩薩,持妙法蓮華經(jīng)滿八十小劫為人演說。其時(shí)日月燈明佛八子皆師妙光,因妙光菩薩的教化而堅(jiān)固阿耨多羅三藐三菩提,燃燈佛、彌勒菩薩的前身皆從其受教。 木造騎獅文殊菩薩像 般若上首:助佛弘宣演大乘 釋迦文佛說法四十九年,始自華嚴(yán)、終于涅槃,凡大乘法會(huì),皆有文殊菩薩參加而為上首。文殊菩薩與般若經(jīng)典因緣甚深,漢地流傳的主要大乘經(jīng)典基本都是文殊菩薩發(fā)起的。據(jù)世親論師《金剛仙論》、龍樹菩薩《大智度論》,佛滅度后,文殊、彌勒菩薩帶領(lǐng)阿難及諸大菩薩在鐵圍山結(jié)集摩訶衍,令大乘佛法住世弘傳。近人不察,多以大乘空有二宗后起于龍樹、無著菩薩,實(shí)乃冤枉祖師。 文殊菩薩在配合釋迦佛教育聲聞回小向大、萌發(fā)大心方面做了巨大貢獻(xiàn),也是大乘經(jīng)的發(fā)起人和組織者。許多經(jīng)典皆以文殊菩薩的發(fā)問為全經(jīng)的開端。《楞嚴(yán)經(jīng)》以文殊菩薩解救阿難尊者脫離室為發(fā)起因緣。《維摩詰經(jīng)》以文殊菩薩和維摩大士的問答顯了甚深法義。 云南大理 文殊菩薩像 在《華嚴(yán)經(jīng)》中,舍利弗尊者帶領(lǐng)六千新出家比丘往詣文殊菩薩,菩薩策勵(lì)眾比丘發(fā)廣大心、遍行菩薩諸波羅蜜、度脫一切眾生,成就十種大心,從而超出聲聞緣覺之地,成就如來功德之力。又帶領(lǐng)六千比丘至印度南部弘揚(yáng)大乘佛法,于覺城東大塔廟宣說《普照一切法界經(jīng)》度化龍族。 爾時(shí)無量千億龍王及其眷屬來詣文殊菩薩,厭離龍趣、正求佛道。后來龍樹菩薩也在這里學(xué)習(xí)并整理大乘經(jīng)典,使之流傳于世。善財(cái)童子在大塔寺聽聞文殊菩薩說法,以十信后心受文殊教,遍參知識(shí),隨聞隨證,這就是著名的“善財(cái)童子五十三參”。 《大寶積經(jīng)》載,靈山會(huì)上五百比丘已得四禪成就五通,然未得法忍。以宿命通自見往昔五逆惡業(yè),分別彼罪深生憂悔,于甚深法不能證入。于是文殊菩薩仗劍逼佛、欲行逆害,佛言“文殊師利從本已來,無我無人無有丈夫,但是內(nèi)心見有我人,內(nèi)心起時(shí),彼已害我,即名為害”。諸比丘聞佛所說,明了諸法幻化、三輪體空,頓悟大乘宗義,證得無生法忍。 文殊菩薩像 重慶大足北山轉(zhuǎn)輪經(jīng)藏窟 十大愿王:愿共有緣皆成佛 文殊菩薩以大智慧為本愿,對(duì)娑婆世界眾生的救度,有著與諸佛菩薩完全不同的特殊悲心和愿力特質(zhì)。《文殊師利千臂千缽大教王經(jīng)》記載了文殊菩薩為度化眾生所發(fā)的無盡十種甚深大愿: 狩野畫派 掛軸 絹本彩繪 文殊菩薩坐獅圖 大英博物館藏 第一愿可概括為 三界諸眾生,禪天梵釋主,國軍水陸類,同生三世愿佛知,佛知佛見故,令回向大乘,未聞我名速得聞,依于我法中,而發(fā)菩提心。法藥世醫(yī)救諸疾,歷算工弈筆,詠贊以導(dǎo)人,隨類同事引世俗,愿共我有緣,得入于佛道。 三界所有眾生,上至禪天梵釋之主,下至水陸生靈與戰(zhàn)死游魂,菩薩就生在他們所生存的世間、生生世世不離開他們,愿佛陀悉知悉見他們的苦難,希望他們回向大乘。沒有聽聞我文殊菩薩名號(hào)者迅速得聞,依于我法中而發(fā)菩提心。 以法藥和世間醫(yī)藥救助疾苦,以天文歷法、建筑工巧等世間技藝甚至游戲手段導(dǎo)俗接眾,以歌唱、吟樂、贊嘆的方式引導(dǎo)大眾,希望以這些方式與眾生說同樣的話語、做同樣的事業(yè)而成為同類,從與別人相類似的行為中引導(dǎo)別人出離世俗、熄滅痛苦,最終達(dá)到成佛的彼岸。 十五世紀(jì)佛畫 靈彩 繪 龍崗真圭 題贊 騎獅文殊圖 日本館藏 這實(shí)在是非同一般的特殊愿望。佛教以出離心為基礎(chǔ),要脫離名利之域、脫離對(duì)世間虛名假利的貪著。但文殊菩薩的第一大愿則似乎一改人們對(duì)佛教的固有印象,與現(xiàn)在時(shí)代十分相應(yīng)、毫不避世,發(fā)愿“未聞我名速得聞”,聽了我的名聲,不是拿壞知識(shí)染污他,而是希望他從我所了解的佛法中獲得佛法的利益,發(fā)起希求佛果的菩提心。文殊菩薩了解眾生對(duì)名利的迫切需要乃至無法割舍的習(xí)氣煩惱,順應(yīng)凡夫眾生的生存狀態(tài)和基本欲望,于是通過發(fā)這樣的愿,讓眾生以隨類同事的方式逐漸進(jìn)入菩提道。 眾生的善根難以單純地進(jìn)行構(gòu)建,因此如果貪欲中混雜了一部分愿望,文殊菩薩也鼓勵(lì)這樣的愿望發(fā)展,這是最為特殊的。在所有菩薩的發(fā)愿中,文殊師利菩薩是唯一一個(gè)順應(yīng)眾生貪名、貪利、貪功等欲望和習(xí)氣去發(fā)愿的。最后在習(xí)氣發(fā)展的過程中,眾生習(xí)氣逐漸清除并培養(yǎng)出高尚的志趣。 “愿共我有緣,而發(fā)菩提心”是十大愿中最為關(guān)鍵的部分,愿這些眾生都與我有緣、得入佛道。名利作可能會(huì)越來越成為未來社會(huì)的特點(diǎn),因而這樣的愿也會(huì)越來越實(shí)用,這種發(fā)愿契應(yīng)于當(dāng)代的社會(huì)人心。不會(huì)讓仍然難以全盤脫離庸俗氣質(zhì)的人,覺得與佛法有太大的距離,而可以很貼切、親近地契入菩提道。 四川安岳華嚴(yán)洞石窟 騎獅文殊菩薩 第二愿可概括為 若有諸眾生,毀謗不解毒,乃至殺害我,是人雖怨嗔恨我,愿共我有緣,令發(fā)菩提心。 文殊菩薩對(duì)于世間功名利祿的直接切入,雖然切入點(diǎn)很小,但是在當(dāng)前社會(huì)卻最能切入實(shí)際的。倘若有人遇到災(zāi)難和障礙,痛恨、誹謗文殊菩薩,仍不解毒,乃至親手殺害菩薩,此人怨毒雖深,但是也“愿共我有緣,令發(fā)菩提心”。即使眾生打他、罵他、造謠誹謗他,文殊菩薩也都以這種因緣反過來救度眾生入道。 江戶時(shí)代佛畫 掛軸 紙本水墨 美國私家典藏 這是十分微妙的心理調(diào)節(jié)過程。因?yàn)楸娚赡芟矚g的是沒有行持菩薩道的人,雖然緣分好,可是菩提心發(fā)不起來。這樣的眾生即便與文殊菩薩結(jié)的是惡緣,也仍然希望他能借助這個(gè)緣分的緣故,發(fā)起求道之心。在文殊菩薩的第二愿中,并不是眾生造業(yè)后就被拋棄,而是如果眾生誹謗、打擊他,反而愿借此因緣度化眾生成佛,這完全是站在被動(dòng)的位置上進(jìn)行了主動(dòng)引導(dǎo)眾生趣入菩提心的工作。 文殊變 榆林窟第25窟西壁北側(cè) 榆林窟第25窟 中唐 第三愿可概括為 若有諸眾生,見我愛我身,欲心求得我,于我身上他身上,盛行邪見倒,諂曲惡不善,生凈不凈諸惡行,愿共我有緣,令發(fā)菩提心。 第三愿談世間糾纏。似乎佛教只要談到世間貪愛問題,就主張舍貪離欲、斷盡愛染、不可牽纏。但第三愿卻并非如此,對(duì)待世間眾生的種種邪見顛倒,即使是“諂曲惡不善,生凈不凈諸惡行”,也希望能夠發(fā)起脫離苦難、求得佛果的菩提心。 這是非常特殊的愿。陷于紅塵生死大海中的世俗眾生,往往難以逃離愛見的牽纏。文殊菩薩的第三大愿則十分契合眾生的現(xiàn)實(shí)生活,這可能是佛教界對(duì)于難以脫離世俗生活的眾生回向菩提道的唯一通道。 唐玄宗天寶元年(742年)造像 普賢文殊菩薩石龕 石灰石雕刻 美國洛杉磯縣立藝術(shù)博物館藏 第四愿可概括為 若人嫉賢良,輕慢疑慮我,枉壓誑妄我,欺凌一切毀三寶,愿共我有緣,令發(fā)菩提心。 不僅想殺害菩薩的人,貪愛菩薩的人,皆愿他與我有緣、發(fā)起菩提心。如果有嫉妒賢良者輕慢疑慮我,乃至犯下欺凌一切、毀謗三寶這樣難以容忍的罪過,文殊菩薩對(duì)這樣言行的人依然發(fā)起大愿,無論善緣還是惡緣,無論痛苦還是愉快,也愿意他盡快跟我有緣,以此來度化他,令他發(fā)起為讓所有生命脫離苦難而要成佛之心。 文殊菩薩騎獅赴靈鷲山聽法圖 九世紀(jì) 敦煌千佛洞唐代遺畫 第五愿可概括為 若有諸眾生,賤薄慚愧我,敬我不敬我,不敬用我不用我,取我不取我,求我不求我,乃至要我不要我,從我不從我,見我不見我,無論妨我不妨我,愿共我有緣,令發(fā)菩提心。 第五愿都是談與“我”有關(guān)的問題,賤薄我、慚愧我、敬我不敬我、不敬用我、不敬不用我、取我不取我、求我不求我、乃至要我不要我、從我不從我、見我不見我、無論妨我不妨我……很多、也很全面,幾乎囊括了與“我”有關(guān)的所有情況,范圍非常廣大、涵蓋最為全面。而無論對(duì)“我”如何抉擇,菩薩也全都“愿共我有緣,令發(fā)菩提心”。 十三世紀(jì)彩繪 五髻五方如來童子相文殊菩薩坐像 康圓作 木造彩色鑲眼 東京國立博物館藏 第六愿可概括為 若人為取財(cái),常作屠兒膾,田獵漁捕魁,殺心熾盛不生悔,無有斷絕故,世世相互報(bào),怨家報(bào)對(duì)不相舍,賣肉而取財(cái),以自養(yǎng)性命,如此之心失人身,永遠(yuǎn)失人身,報(bào)對(duì)不曾離,我為令發(fā)菩提心,盜財(cái)反施彼,與我我施他,愿已得財(cái)未得人,悉共我有緣,令發(fā)菩提心。 為了取得財(cái)產(chǎn)而以殺生為業(yè)的屠戶、獵戶漁夫,殺心熾盛、冤冤相報(bào)無時(shí)了,其實(shí)也是為了自養(yǎng)性命。對(duì)于這樣的眾生,文殊菩薩亦皆愿悉發(fā)菩提心。“盜財(cái)反施彼,與我我施他”,又是一個(gè)特殊的愿力。對(duì)于盜竊我財(cái)物的人,不但不實(shí)施打擊報(bào)復(fù),反而將財(cái)物施與他,以此因緣令他入于佛道。 文殊菩薩出山像 十六世紀(jì)明代手繪版畫 美國波士頓藝術(shù)博物館收藏 宋代日僧梁寬禪師打坐時(shí),也有盜賊摸進(jìn)他的小伽藍(lán)意圖行竊,然而摸索半天一無所獲。梁寬禪師說:“你大老遠(yuǎn)來,也不能空手回去,這樣吧,這件衣服你帶回去”。說著就把身上的袈裟送給了小偷。望著小偷月下遠(yuǎn)去的背影,梁寬禪師慨嘆:“可惜你只能拿走一件袈裟,這么美的月色,卻不能送給你啊!” “愿已得財(cái)未得人”,此愿更為廣大,不光要把財(cái)物給那些想偷的人,并且所有想得到財(cái)物還沒得到的人,或者已經(jīng)得到的人,所有在財(cái)物的問題上有著遺憾、不能滿愿的人,都跟我有緣,令發(fā)菩提心。這個(gè)愿在現(xiàn)代社會(huì)是最需要的,伴隨著金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、油價(jià)上漲、房價(jià)上漲等種種問題,實(shí)在太需要第六愿了。 文殊菩薩 立軸 絹本 第七愿可概括為 若有諸眾生,及他朋友伴,師長弟子等,修身苦行節(jié)斷食,持戒或破戒,有行無行者,我曾養(yǎng)他他養(yǎng)我,和尚阿阇黎,教導(dǎo)稱說人,聽受我教受他教,我亦令他施,同行同業(yè)修,一切有情同沾福,我造他造寺,禪房蘭若塔,及造菩薩諸佛像,而共我有緣,令發(fā)菩提心。 無論有緣還是無緣、值得怨恨還是不值得怨恨,無論持戒或破戒、有修行還是沒有修行,希望所有眾生都能與我建立起這一份緣分,共同發(fā)起上求佛道之心、最終決定成佛。 金代 文殊菩薩騎獅彩塑像 山西五臺(tái)縣佛光寺文殊殿 人們往往易于容納持戒者,難于容納破戒者。能容納修行好的人,不能容納修行懈怠的人,這些都是文殊菩薩的愿望所調(diào)整的一些心態(tài)。平時(shí)我們對(duì)人的判斷多半停留在自己的價(jià)值體系之內(nèi),如果是在自己做人原則中接受不了的言行,則一定不能容忍、不愿與之結(jié)緣,文殊菩薩的的第七愿就是針對(duì)這樣一種心理。 文殊菩薩的第七愿將會(huì)使人顛覆掉自己以前在原則方面所畫的線,很多原則很有可能自己就要放棄。比如有些朋友是自己不愿交的,有些人是不愿見的。可是人的情況往往是特別見不得別人犯過錯(cuò),而自己犯的過錯(cuò)又特別容易原諒。理想很高遠(yuǎn),現(xiàn)實(shí)比較拖沓。在這種情況下,文殊菩薩教導(dǎo)發(fā)這樣的愿,包容有行無行、持戒破戒、我養(yǎng)他他養(yǎng)我等等行為和心理之后,其實(shí)給予自己的是一個(gè)放倒矮墻后打開的無盡空間。 元代 文殊菩薩彩塑像 山西省襄汾縣普凈寺 第八愿可概括為 若人廣造罪,墮獄無出期,苦惱無量劫,出來還生于五趣,先作諸畜生,將命還前世,負(fù)物作驢駝豬狗,償他宿債故,累劫象馬奴,還他倫盜無休息,我愿于五道,隨形而受化,常生同世教化人,或作貧困啞,盲聾下乞人,同類同緣同事行,一切眾生中,同業(yè)作引導(dǎo),方便使其入佛道,愿共我有緣,令發(fā)菩提心。 假使眾生墮落地獄沒有出期、墮于畜生不能自主,償還宿債無盡輪回,我亦愿意隨他去輪回,“我愿于五道,隨形而受化”。假如眾生在畜生道受苦,則自己也愿投生入畜生道受苦。假如眾生投生為盲聾喑啞人,自己也愿意做貧困的盲聾喑啞人,這些行為都是為了以同行同業(yè)、同樣的事業(yè)因緣,方便地使身邊這些眾生進(jìn)入佛道,方便使其入佛道。這是多么勇敢、深入的愿力! 文殊菩薩騎獅像 第九愿可概括為 若人縱身心,故于我法中,污泥于佛法,師長弟子貢高慢,無慚無愧用,僧佛菩薩物,殺生偷盜并邪行,惡綺兩舌斗,妄語縱貪嗔,不揀良善劫他財(cái),拒謾不識(shí)善,廣造諸惡罪,死墮阿鼻入地獄,地獄出輪還,六處生死海,愿同業(yè)道而結(jié)緣,化變應(yīng)隨緣,同入生死道,當(dāng)以救之令出離,愿共我有緣,而發(fā)菩提心。 即便是對(duì)于不斷造作與善行相反的惡劣行徑的眾生,即使“死墮阿鼻入地獄,地獄出輪還,六處生死海”,也愿同業(yè)道而結(jié)緣。從地獄超脫的眾生往往由于一身惡業(yè)習(xí)氣而難以度脫,甚至一靠近他也會(huì)有特別大的煩惱生起,但文殊菩薩仍然發(fā)愿與其“同業(yè)道而結(jié)緣,化變應(yīng)隨緣,同入生死道,當(dāng)以救之令出離”,最終發(fā)菩提心、同成佛道。 李政恩 繪 敦煌莫高窟 220窟 維摩詰經(jīng)變 文殊菩薩 第十愿可概括為 若人于我法,若與我有緣,若與我無緣,同我大愿是我身,同我大愿故,共我身無別,其四無量等虛空,廣度有情故,勤勇無休歇,愿彼通達(dá)正覺路,我不入三界,亦不出三界,常以圣性愿力故,心如虛空故,常安住法界,遍在眾生心識(shí)體,以圣性愿力,加持諸有情,令罪垢滅入菩提,愿共我有緣,得諸佛圣果。 第十愿是對(duì)前九大愿的總結(jié)。倘若有人因真理的原因與我或有緣、或無緣,只要契向佛果、同我大愿,皆視眾生如己身,視眾生苦如己身苦。有為重要的是,“同我大愿故,共我身無別”,菩薩以大悲為體、以眾生為我,惟愿這些眾生通達(dá)成就佛果的正覺之路。世人往往以諸苦而厭離三界、又以紅塵欲樂而貪著三界。但文殊菩薩的大愿恰恰相反,我不入三界、亦不出三界,不因苦而逃離,亦不以樂而執(zhí)著。 “常以勝性愿力故,心如虛空故,常安住法界,遍在眾生心識(shí)體”,這句話是文殊菩薩十大愿王的精髓所在。之前所發(fā)大愿之所以能夠持續(xù),是因?yàn)樵噶Ρ椴荚诒娚男淖R(shí)當(dāng)中、深入到所有苦難生命的心髓中,文殊菩薩的大愿具備這樣的力量。 遍在眾生心識(shí)體,不是在眾生念誦的時(shí)候文殊菩薩才予以加持,也不是眾生心中憶念時(shí)有、遺忘時(shí)無,也不是眾生祈求時(shí)方才給予感應(yīng),也不是依據(jù)眾生各各祈求水平的不同判斷是否予以幫助和度化。如果眾生不愿為自己種善根,那么文殊菩薩替他代種;如果他們不能積極地清除惡業(yè)、凈造善業(yè),那么文殊菩薩替他行持善業(yè)。眾生有苦,菩薩亦有苦;眾生有希望,菩薩也有希望;眾生沒有希望,菩薩為他們播種希望。 白石彩繪文殊菩薩騎獅像 山西博物院 文殊菩薩的大愿,是沒有任何條件地直接救度眾生,以不請之友的方式深入眾生的心識(shí)本體。無論他所思如何、所為,文殊菩薩的愿力都在追隨他;無論眾生內(nèi)心里面多么惡劣煩惱或骯臟黑暗,文殊菩薩的心愿都在追隨他,深入到所有生命的心識(shí)體中,這是文殊菩薩愿力的最為特殊之處。 以圣性愿力,加持諸有情,無論眾生接受加持也好,不接受加持也好,都在加持他。令罪垢滅入菩提,令他們的罪垢消滅,進(jìn)入真如本性的菩提大道,愿共我有緣,得諸佛圣果。 總之,諸佛菩薩發(fā)愿,大都是接引眾生從污濁走向清凈、往生凈土。但文殊菩薩的發(fā)愿最為特殊,他了解現(xiàn)時(shí)代眾生的根性、習(xí)性乃至劣根性,卻又不排斥廣大眾生的劣根。以劣根承載善德,是文殊菩薩特殊的無盡悲愿,它展現(xiàn)了火焰化紅蓮、煩惱即菩提的無礙智慧,也將“當(dāng)處皆佛”“處處是道”的特殊性表現(xiàn)得最為淋漓盡致。 文殊菩薩常持慧劍,喻智慧利劍能斷煩惱 不可思議:智慧法門傳中土 文殊菩薩所表徵的智慧,在中國化大乘佛教中尤有特殊的意義。尤其佛陀所證即一切智,漢地眾生的民族性,更是以智慧區(qū)別于性情等心性特徵。 以中觀般若見為標(biāo)榜,才形成僧肇大師對(duì)魏晉時(shí)期六家七宗“相似般若”的嚴(yán)格審察,最終統(tǒng)攝于禪宗的智慧下。沒有文殊菩薩一脈相承的般若智慧,就不會(huì)有真正的佛教中國化。 文殊菩薩坐騎 青獅 隋唐以來,漢傳佛教八大宗派無不上承龍樹而直探文殊,以般若真智為指歸和密護(hù)。尤其是代表中國佛教特質(zhì)的禪宗,豁破形式,直契本心,更是空性智慧法門的直接體現(xiàn)。禪宗索源,被稱作“文殊師利不可思議不二法門”,以文殊菩薩所傳承的般若中觀是禪宗法義本源故。簡單說,禪宗即是文殊法門。文殊菩薩根本道場,印藏漢傳均公認(rèn)在中國五臺(tái)山,與中土因緣最深。 佛法對(duì)于名言(概念組織形式)的本質(zhì)認(rèn)識(shí)是“不可思議”。在這根本慧定的態(tài)度下面,沒有思議、沒有破立才能夠現(xiàn)證徹底的般若空性與如來藏光明。如《心經(jīng)》云“照見五蘊(yùn)皆空”,《華嚴(yán)經(jīng)》云“法性本空寂,無取亦無見”,彌勒菩薩云“非思量境,離言語相”。以此根本定智慧來判攝見地、判攝修行方法、判斷一個(gè)人證悟的程度,此種法門叫作“文殊師利不可思議法門”,也稱為“不二法門”。 南禪寺 唐代彩塑 文殊菩薩像 此一法門源于印度,在漢地的直接傳承就是禪宗。禪宗的不立文字不落空有相待,超越邊見而達(dá)到位同諸佛的直接現(xiàn)證,以最善巧方式來解決名言的問題。禪宗天然繼承了“文殊師利不可思議不二法門”不立階次的特質(zhì),直指人心,見性成佛。 六祖慧能大師應(yīng)世以來,執(zhí)持《般若經(jīng)》“法尚應(yīng)舍,何況非法”的原則,不立文字、以心印心,推動(dòng)中華文化登上了前無古人的頂峰。六祖大師以后的禪門,皆以般若經(jīng)典為宗依,以“無法門、無次第、非文字”為原則,對(duì)種種框架式執(zhí)著予以消化,毫不留情地?cái)財(cái)嗔巳魏慰贪甯拍畹纳饋碓矗徽撘娦浴⒉徽摱U定解脫。 這是因應(yīng)漢地眾生根器和因緣而行度化的自然呈現(xiàn)。漢地眾生以慧根深厚、長于聞思而有別于其他民族性格。而漢地的文化傳統(tǒng),本身就孕育著空性、中道和無我的智慧基因,因而在與佛教思想的交匯過程中大放異彩,并最終徹底融合于中華文明的底色之中。 因此,文殊菩薩智慧所彰顯的文化底色是禪宗能夠在中國扎根以及大乘佛法得以順利中國化的重大緣起。在漢地,文殊菩薩的不二智慧、般若中觀體系的價(jià)值最為深耕厚養(yǎng)地體現(xiàn)在禪宗的傳承與影響上。 進(jìn)一步,文殊菩薩不可思議的智慧不只是啟迪禪宗的漢地傳承,不只是接引大眾感應(yīng)頻現(xiàn),不只是如來藏的展現(xiàn)與般若慧的起點(diǎn),其大乘正法的住持意義也不是對(duì)于菩薩道的普通描述可以窮盡的。文殊菩薩的智慧深入眾生心地而超乎任何有為想象,在任何時(shí)候、以任何因緣都與眾生共生死流,這正是文殊菩薩大悲智慧的殊勝之處。大眾世代頂禮文殊菩薩,無不得到菩薩深邃寬廣悲智的無盡加被,終不離般若性海;漢地眾生敬仰文殊智慧,無不在漢傳佛法的傳承相續(xù)與大悲踐行中相印相契。 資料整理:明賢法師 |

【本文地址】