| 七夕:中國人最浪漫的日子 | 您所在的位置:網(wǎng)站首頁 › 女孩子求姻緣的許愿詞 › 七夕:中國人最浪漫的日子 |

七夕:中國人最浪漫的日子

|

七夕:歲歲年年,天上人間 在中國古代四大傳說(牛郎織女、孟姜女、梁山伯與祝英臺(tái)、白蛇傳)中,“牛郎織女”的傳說影響最大、最廣泛,而且形成了一年一度的七夕節(jié)。 “牛郎織女”的傳說與星象密切相關(guān),牛郎和織女原本是天空中的兩顆星辰,分別在銀河兩岸,東西分置,通常稱作“牽牛星(牛郎星)”和“織女星”,現(xiàn)代天文學(xué)上分別稱為天鷹座和天琴座。 天鷹座由三星并成一線,牛郎星是其中最亮的一顆,在它旁邊另外兩顆小星民間稱為扁擔(dān)星,這是牛郎用扁擔(dān)挑著兩個(gè)孩子的形象,牛郎星東南有六顆牛宿星,人們看作是牛郎牽的牛。天琴座有三顆構(gòu)成三角形的星,被人們想象為織女織布的梭子,織女星東方的四顆構(gòu)成四邊形的星,被人們看作是織女用的織布機(jī)。 天上星辰的名字和形象都是人間生活的反映。古人有把自然物體人格化的原始思維以及星辰崇拜、天人合一的觀念,所以把天空中的星辰演繹成了人間悲歡離合的故事。牛郎、織女是中國幾千年來男耕女織、傳統(tǒng)田園生活的象征。

在牛郎與織女的傳說中,牛至關(guān)重要,牛撮合了牛郎和織女的婚姻,并盡自己的最大力量來保護(hù)這樁婚姻,這也是中國古代農(nóng)業(yè)文明的反映。傳統(tǒng)的農(nóng)耕社會(huì)中,處處離不開牛,作為運(yùn)輸工具時(shí),人趕著牛;作為交通工具時(shí),人騎著牛;作為耕作工具時(shí),則是一人牽著牛,諺語說“一牛一犁好耕田”,人與牛的關(guān)系如此密切,牛的重要性不言而喻,因此民間也把七夕作為牛的生日。 七夕牛郎織女相會(huì),在傳說中還需要喜鵲在天河上搭橋,也就是“鵲橋”。橋梁是超越自然障礙的建筑,變阻隔為通途,起連接、溝通作用,它促進(jìn)人際交往,當(dāng)然也為男女之愛創(chuàng)造方便條件,正因?yàn)槿绱耍糯膼矍橥鶗?huì)和橋聯(lián)系在一起,像許仙和白娘子的斷橋相會(huì)。 在鵲橋神話中,喜鵲成了天河橋梁的架設(shè)者,是使夫妻團(tuán)聚的靈異之鳥。早在漢代,人們就發(fā)現(xiàn),鵲巢在方向的確定和位置的選擇上都合乎建筑科學(xué),可以說喜鵲是鳥類中的建筑大師,于是在幻想的神話世界中,去天河搭橋的任務(wù)就交給它們了。

在中國文化中,鵲巢還是家庭的象征,“覆巢之下,安有完卵?”并且把喜鵲看做家庭的守護(hù)神,甚至有“燒鵲置酒中,令家無盜賊”這樣的觀念。古人把喜鵲看做家庭的守護(hù)神,就賦予它促成分開的家人重新團(tuán)聚的功能,鵲橋神話體現(xiàn)了古人的這種觀念和理想,也體現(xiàn)了中國人重視家庭、重視親情的民族性格。 鵲和橋的意義重合,都與愛情、家庭有關(guān),所以“鵲橋”成為古代表現(xiàn)愛情婚姻的專用語。鵲橋神話表達(dá)了對(duì)夫妻離散的同情,以及重建幸福家庭的強(qiáng)烈愿望。而后世用來表達(dá)男女相逢的“鵲橋會(huì)”一詞,更是多了“愿天下有情人終成眷屬”的含義。

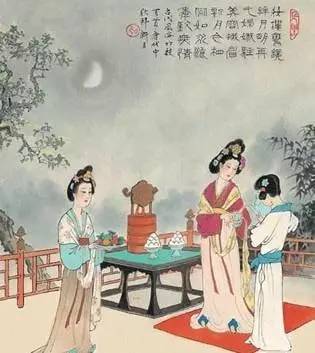

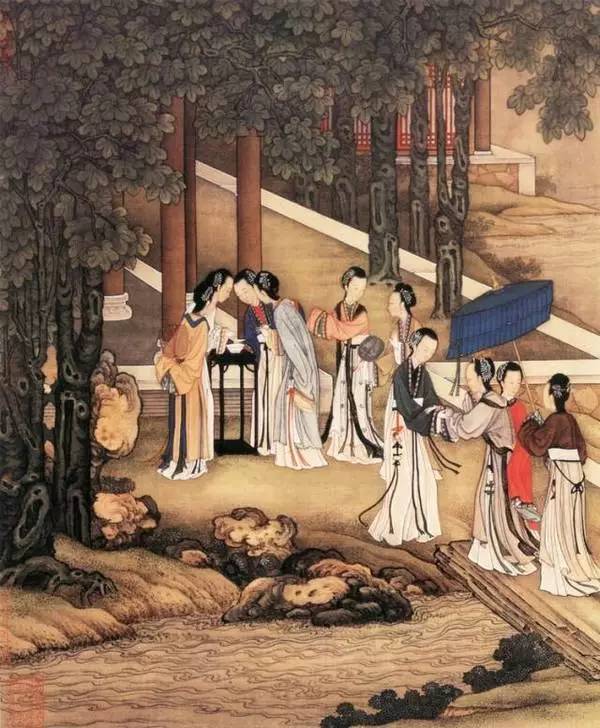

習(xí)俗:望月乞巧 寄語脈脈 七夕坐看牽牛織女星,一直是民間的習(xí)俗,同時(shí)古代女子在這一天晚上會(huì)向織女乞求智慧和巧藝,也少不了向她求賜美滿姻緣,所以七月初七也被稱為乞巧節(jié)。古時(shí)乞巧有以下幾種方式: 穿針乞巧丨也叫金針度人,這是最早的乞巧方式,起始于漢代。七夕之夜,女子手執(zhí)五色絲線和連續(xù)排列的七孔針(或五孔針、九孔針)趁月光對(duì)月連續(xù)穿針引線,將線快速全部穿過者稱為“得巧”。《西京雜記》中說:“漢彩女常以七月七日穿七孔針于開襟樓,俱以習(xí)之。” 現(xiàn)有“金針度人”的成語,講述的是一位心靈手巧、心地善良的采娘,因渴慕更絕妙的手藝,誠懇祈求織女七天七夜,當(dāng)織女將一根金針賜予她的時(shí)候,她的技藝果然比以前更好。現(xiàn)在此成語用來比喻把高明的方法傳授給別人。 浮針試巧丨又叫漂針驗(yàn)巧、投針驗(yàn)巧、投花針等,即把盛滿水的盂或盆放在太陽下,慢慢在水面上放繡針,看形成的圖案如何,以此檢驗(yàn)女子是否心靈手巧。《帝京景物略》記載,七夕當(dāng)天“婦女曝盎水日中,頃之,水面生膜,繡針投之則浮,看水底針影,有成云霧花頭鳥獸影者,有成鞋及剪刀水茹影者,謂之得巧。其影粗如錘,細(xì)如絲,直如軸蠟,此拙征矣”。

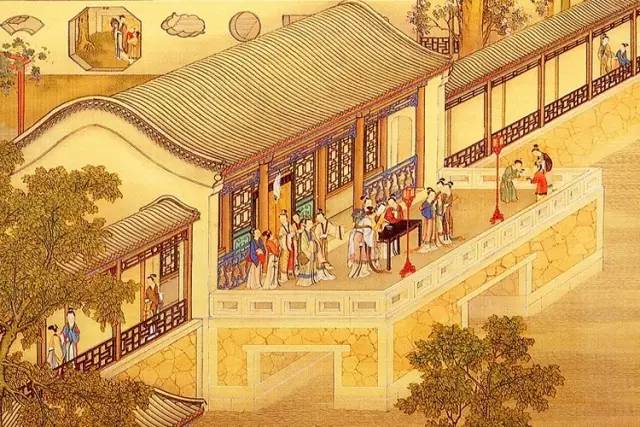

《清院本十二月令圖軸》七月 乞巧節(jié)(局部) 喜蛛應(yīng)巧丨和喜鵲一樣,喜蛛也是人們對(duì)美好事物的一種寄托。據(jù)說遇到了便有喜事,特別是喜蛛掛著精美的細(xì)絲從屋梁上垂下來的那一幕,人們叫做喜從天降。至于七夕的喜蛛習(xí)俗,從南北朝起俗之始,就體現(xiàn)了歷史的流變,不同時(shí)期的風(fēng)俗是有所不同的。南北朝視網(wǎng)之有無,唐朝視網(wǎng)之疏密,宋朝視網(wǎng)之圓正,而后世則多又遵循唐之風(fēng)尚。 南朝梁宗懔在《荊楚歲時(shí)記》里說:“是夕,陳瓜果于庭中以乞巧。有喜子網(wǎng)于瓜上則以為符應(yīng)。”五代王仁裕在《開元天寶遺事》中言:“七月七日,各捉蜘蛛于小盒中,至?xí)蚤_;視蛛網(wǎng)稀密以為得巧之侯。密者言巧多,稀者言巧少。”宋代孟元老《東京夢(mèng)華錄》中講,七月初七“以小蜘蛛安合子內(nèi),次日看之,若網(wǎng)圓正謂之得巧”。明代田汝成《熙朝樂事》則說七夕“以小盒盛蜘蛛,次早觀其結(jié)網(wǎng)疏密以為得巧多寡”。

種生乞巧丨后漸漸演化為種生求子。種生也叫五生,所用器具叫五生盆或生花盆,在七夕的前幾天,將綠豆、小豆、豌豆、小麥等種子浸于盆中,等它長出數(shù)寸的嫩芽,再用紅、藍(lán)絲繩將之扎成束,到七夕時(shí)供乞巧稱為“種生”。這一習(xí)俗在南方各地也稱為“泡巧”,將長出的小芽稱為巧芽,甚至以巧芽取代針,拋在水面乞巧。另有在七夕前幾天,先在小木板上敷一層土,播下粟米的種子,讓它生出綠油油的嫩苗,再擺一些小茅屋、花木在上面,做成田舍人家小村落的模樣,稱為“殼板”。 也有用蠟塑造各種形象,如牛郎、織女故事中的人物,或禿鷹、鴛鴦、等動(dòng)物之形,放在水上浮游,稱之為“水上浮”。唐代婦女還流行在七夕購買蠟制的嬰兒玩偶,拿回家浮于水土,以為宜子之祥,稱為“化生”。種生求子是七夕節(jié)期間的漢族傳統(tǒng)習(xí)俗,實(shí)際上是生育信仰之一種。寄托著民眾樸素的審美情趣和對(duì)美好生活的追求。 在古代,七夕的乞巧種類有很多,除了上文所述的乞巧方式以外,還有“度巧”和“斗巧宴”。前者是先讓女孩子進(jìn)入夢(mèng)寐狀態(tài),再測(cè)其巧;或者以鑼鼓聲震女孩,她若猶能拾針穿線,謂之“度巧”。后者是元代宮廷宴會(huì)前的一個(gè)測(cè)試巧智的游戲,方法是從結(jié)彩的樓上剪彩而散于臺(tái)下,妃嬪宮女爭(zhēng)拾之,以所拾顏色的艷淡來定勝負(fù)輸贏。

除了乞巧,七夕還有曬書曬衣、拜魁星、為牛慶生、供奉磨喝樂、婦女洗發(fā)等。 曬書曬衣丨南朝劉義慶的《世說新語》中有兩處提到七夕曬書曬衣的習(xí)俗。書第二十五卷“排調(diào)”中說:“ 郝隆七月七日出日中仰臥。人問其故,答日:‘我曬書’。”七月七日,郝隆看到人人都曬書,就跑到太陽底下仰面躺下,露出肚皮來曬。別人問他為什么,他回答:“我曬我肚子里的書。”意思無非是夸耀自己“滿腹詩書”,可見其恃才傲物的品性。 關(guān)于曬衣習(xí)俗的記載則見于《世說新語·任誕》中:“阮仲容步兵居道南,諸阮居道北;北阮皆富,南阮貧。七月七日,北阮盛曬衣,皆紗羅錦綺。仲容以竿掛大布犢鼻裈于中庭。人或怪之,答曰:‘未能免俗,聊復(fù)爾耳’。”竹林七賢之一的阮咸,在七夕這天,自家的富貴親戚兼鄰居把綾羅綢緞都拿出來曬時(shí),也把自己的破褲衩晾了出來,說自己也“未能免俗”。這無疑是對(duì)當(dāng)時(shí)奢靡炫富風(fēng)氣的辛辣嘲諷。 拜魁星丨七月七日據(jù)傳也是魁星生日。道教信仰中,魁星是主宰文運(yùn)之神,又稱大魁夫子或大魁星君。由于魁星掌主文運(yùn),所以與文昌神一樣,深受讀書人的崇拜。凡參加考試者,無不尊敬。“拜魁星”儀式須在七夕之夜月光下舉行。預(yù)先用紙糊一個(gè)“魁星”,并準(zhǔn)備好祭品。儀式開始前,先將香燭、清茶、素酒、水果、黃表等祭品在“魁星”像前安置好,之后鳴炮,以便敬請(qǐng)魁星爺降臨。然后焚香、上供、禮拜,祈求得到魁星爺?shù)谋佑樱S幼约夯蛘呒胰说目歼\(yùn)。拜魁星之后,人們經(jīng)常玩“取功名”之類的游戲助興,以取得好兆頭。儀式的最后要將“魁星”像也和香燭黃表一起焚燒。

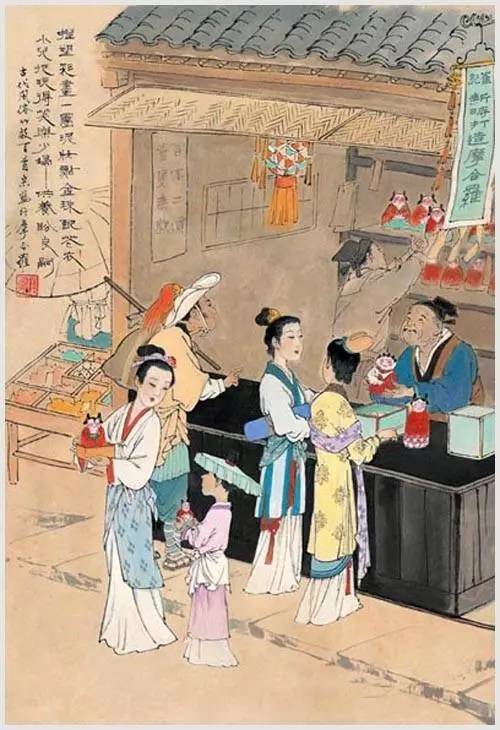

為牛慶生丨據(jù)咸豐《武宣府志》載曰:“七月七日……牧童采野花插牛角,謂之賀牛生日。”七夕這一天人們要以酒食款待耕牛,以示恭敬。關(guān)于此項(xiàng)習(xí)俗的來源,有一種說法認(rèn)為是為了紀(jì)念牛郎織女傳說中的那頭老牛,勤勤懇懇陪伴了牛郎一輩子的老牛,為了讓牛郎能夠飛往天庭尋找織女,不惜獻(xiàn)出自己的皮,這種犧牲精神值得紀(jì)念。實(shí)際上,如上文所說,牛在農(nóng)耕社會(huì)里,扮演著任勞任怨、奉獻(xiàn)犧牲的角色,即使沒有牛郎織女的傳說,為牛設(shè)一個(gè)節(jié)日加以慶賀,也是很應(yīng)該的。 供奉磨喝樂丨“磨喝樂”是梵文音譯,據(jù)傳是佛祖釋迦牟尼的兒子,佛教天龍八部之一,傳入中國以后經(jīng)過一番漢化,由蛇首人身的形象演化為可愛兒童形象,多為泥塑或木偶,加之以衣飾。宋元時(shí)期,供奉磨喝樂玩偶十分盛行。南宋陳元靚在《歲時(shí)廣記》中記載:“磨喝樂南人目為巧兒。今行在中瓦子后市街眾安橋,賣磨喝樂最為旺盛,惟蘇州極巧,為天下第一。”七夕供奉磨喝樂這一孩童形象的玩偶,與唐代的“化生”一樣,表達(dá)的是當(dāng)時(shí)人們“宜男”,也就是求子的愿望。

染指甲洗頭發(fā)丨染指甲系流傳在中國西南一帶的七夕習(xí)俗,四川綿陽《鹽亭縣志》記載:“七月七日為乞巧節(jié)。童稚以鳳仙花染指甲。”除了染指甲,婦女七夕洗發(fā),也是特別的習(xí)俗。湖南湘潭地區(qū)《攸縣志》:“七月七日,婦女采柏葉、桃枝,煎湯沐發(fā)。”而散文名家琦君的《髻》也提到其母與叔婆等女眷,都在七夕沐發(fā)。這項(xiàng)習(xí)俗,大約和七夕“圣水”的信仰有關(guān)。人們認(rèn)為,七夕這天取泉水、河水,就如同取銀河水一樣,具有潔凈的神圣力量。有的地方直接叫它“天孫(即織女)圣水”。因此女性在這天沐發(fā),也就有了特殊意義,代表用銀河里的圣水凈發(fā),必可獲得織女神的護(hù)佑。 七夕還有用臉盆接露水的習(xí)俗。傳說七夕節(jié)時(shí)的露水是牛郎織女相會(huì)時(shí)的眼淚,如抹在眼上和手上,可使人眼明手快。 七夕,歷史上曾經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)重大的節(jié)日,上至宮廷下至市井,無不是一篇繁忙景象。雖然現(xiàn)在七夕的很多習(xí)俗已經(jīng)淡化甚至消失,但是習(xí)俗所象征的美好感情和美好寄愿卻會(huì)經(jīng)久不衰。

七夕文化,源遠(yuǎn)流長 關(guān)于七夕,人們自古就有許多記載和感慨,“迢迢牽牛星,皎皎河漢女。盈盈一水間,脈脈不得語”,這是漢代一首很有名的詠牛郎織女的詩歌,“脈脈不得語”的感覺人們應(yīng)該有所體會(huì),心里無數(shù)巨浪翻騰,眼中有萬般風(fēng)情,卻開口不得。 “天階夜色涼如水,臥看牽牛織女星。”唐代杜牧《秋夕》中的這一句詩,寫出了綿延千古的寂寞,誰會(huì)在身邊相伴,一起臥看牛女相會(huì)? 在諸多吟詠七夕的作品中,宋代秦觀的《鵲橋仙》算是佼佼者,“纖云弄巧,飛星傳恨,銀漢迢迢暗度。金風(fēng)玉露一相逢,便勝卻人間無數(shù)。柔情似水,佳期如夢(mèng),忍顧鵲橋歸路!兩情若是久長時(shí),又豈在朝朝暮暮!”雖然說“兩情久長,不在朝朝暮暮”點(diǎn)明了愛情的真諦,但是相愛的人怎么會(huì)不渴求“朝朝暮暮”呢?白居易《長恨歌》里唐明皇和楊貴妃在七夕許愿:“在天愿作比翼鳥,在地愿為連理枝。” 本來源于民間的傳說故事,經(jīng)過道教文化一番改造,在清代《牛郎織女傳》中,牛郎織女變成了下凡“度劫”“救世”的道教神仙。以“牛郎織女”故事為主調(diào),“七夕”文化早已成為巨川,可以說是源遠(yuǎn)流長。

七夕是中國人最浪漫的夜晚,如今,我們很難再月下穿針乞巧,也難以企及“臥看牽牛織女星”的閑適,但我們?nèi)钥梢杂脛e樣的方式表達(dá)。每時(shí)每刻,對(duì)自己身邊的人做力所能及的事,把這份真愛滋養(yǎng)到每一個(gè)日子里,過平凡卻溫暖的生活,這也許將是七夕最大的意義。 ◎本文參考自《中國傳統(tǒng)節(jié)日》,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明。 七夕詩話丨那些七夕詩詞背后的故事 生活在宋朝,如何過七夕?返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】